Analog2.0 をリリースしてから10年を軽く超えてしまいました。もともと長い期間製作できることを願って設計したものですが、さすがにこれぐらい年数が経つと必要部品は今でも入手できるのだろうか?と不安になります。恥ずかしながら自分では完成品をサポートに使ったり鳴らしたりはしますが新規に作ることはあまりなく、手持ちの買い置き部品でまかなえてしまうのでどの部品がどれぐらい入手しやすくしにくいか把握できていません。そういうこともあってそろそろ Analog2.0 の設計や部品選定をもう一度見直してみようかなと考えています。まずはトランジスタから。

Analog2.0 はもともとトランジスタ 2SC1815 と 2SA1015 をもとに設計したのですが、東芝は双方とも生産を中止してしまったため、入手不能になることを危惧して、書籍の改訂版が出版された機会に、世界的には非常に一般的な 2N3904 と 2N3906 に切り替えたのですが、回路定数を決める時間が十分になく、動作することだけ確認して出版してしまったのです。でも正直トランジスタを切り替えてからどうも出音の印象が違います。聞き比べたわけではないのですけれども、今は 3906 を使った版を個人的にはより頻繁的に使っているのですが、使っていると頻繁に「あれ、こんな音だったっけ?」と感じます。出版からこんな年数が経ってから書くのもよろしくないですが、やっぱりトランジスタの選定が良くなかったのでは?という懸念が年々大きくなってしまっています。

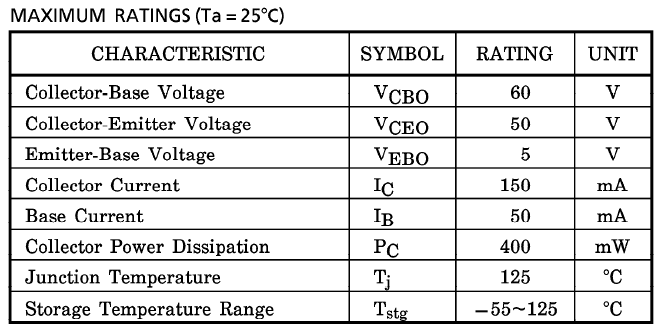

実際、2SC1815 と 2N3904 のデータシートを並べると、特性が結構違っています。例えば電流増幅率は設計に使った 2SC1815Y では 120-240、平均的には 180 なのでしょう。これに対して 2N3904 100倍程度のものがほとんどで、低めです。Cob も 1815 が最大 3.5pF に対して 3904 は 4pF とやや高め、一方 fT は 3904 の方が三倍以上も高いと、それらが音にどんな影響があるかはわからないですが並べてみるとずいぶん性格の違うトランジスタだなと感じます。

入手困難になると予想していた 2SC1815 は、セカンドソースが出回って今でもまだ普通に手に入るようです。まずったなあと思いますが未来予想なんて外れるもの。それより 2N3904 にしたもう一つの狙いはざっくり、2SC1815 のエクボ (ECB) 配列より、世界的に一般的な EBC 配列で基板を設計しておけば将来にわたって代替品を探せる機会が増えるだろうということです。この考えにのっとって、まずはノイズジェネレータで推奨している BC547 を試してみるのが面白いかもしれません。コンプリメンタリは BC557 これらは 2N3904 よりも hFE が高く 2SC1815 に近いです。その他が似ているかどうかは微妙ですけれども。

まずは特に気になる VCA と VCF をこれで組んでみるのが良いかもしれません。

参考:BC547 と BC557 に近い SMD トランジスタは BC847 と BC857

追記 5/17/2025: とりあえず VCA について調査しました。VCA に関しては 2SC1815 と BC547 では聴いても違いがわかりませんでした。また 2N3904 でも若干違いがわかるものの気になるかどうかは好み次第ではないかと思いました。音も上げたので興味のある人は聴いてみてください。VCF についてもおいおい調べようと思います。