TR-909 クローン、製作が進みだんだんコツをつかんできてあまりつっかえるところがなくなってきました。できれば一月中にハードウェアの組み立てを終わってしまいたいのでブログに記録を残すのを端折って製作作業を急いでいました。スネアドラムまで組み終わったので忘れないうちにやったことをざっと記録しておきます。

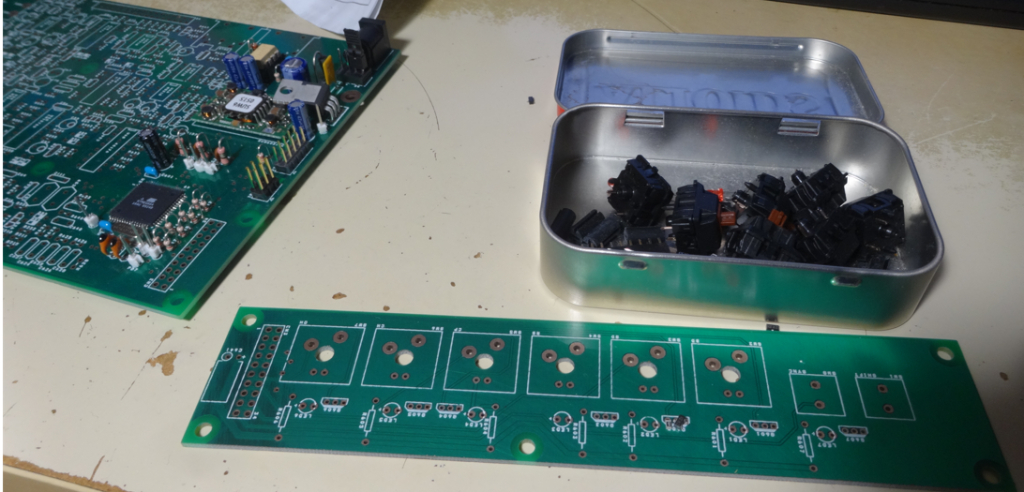

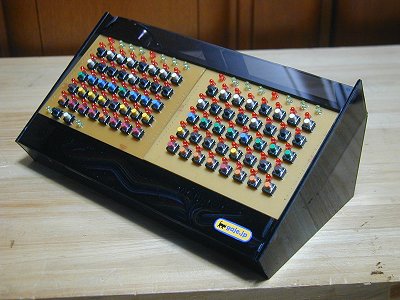

リムショット、ハイハットと組み立てて、そろそろアナログ回路部を一気に作ってしまいたいので、ファームウェア側を組むのが簡単なバスドラムとスネアドラムを次に組みます。回路の規模でいうとバスドラムのほうが若干単純なのでそちらから作ってゆきます。

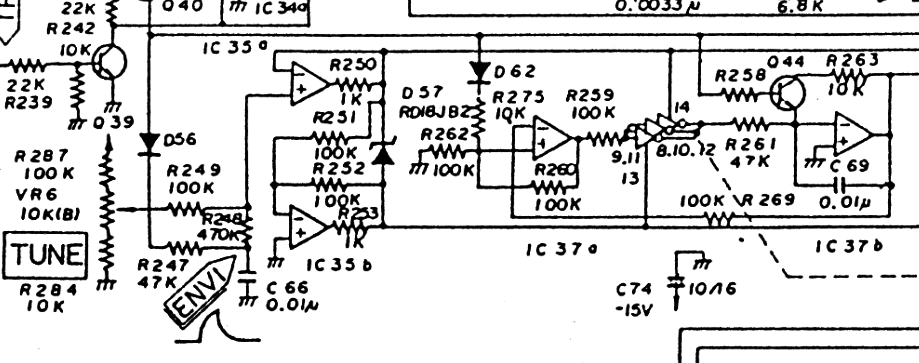

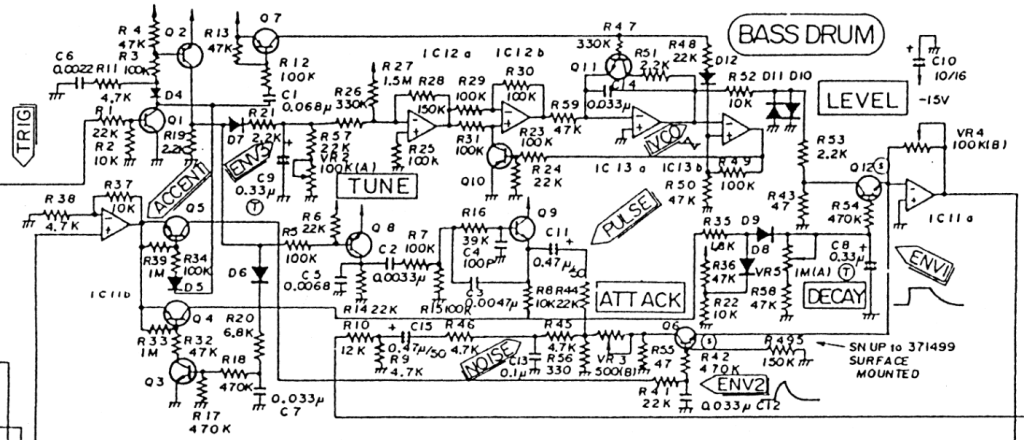

単純といっても VCO とノイズの二音源、そのため 2VCA、エンベロープジェネレータは3個使われています。さらにアタックを強調するための回路が入っていたりして、各モジュールの回路は極限まで簡略化されているとはいえ、かなり複雑な回路です。クローンはオリジナルの回路にほぼ忠実ですが、チューン電圧の入力のところが違っています。下のサービスマニュアルの回路図では、R27 を通して + 電源に繋がっていますがどうも理屈に合いません。これはもしかしたら間違いなのではないでしょうか。クローンでは R27 は 330kΩ でプロセッサの PWM 出力に繋がっています。チューン電圧はソフトウェアで与えることになります。analog さんは、「サービスマニュアルの回路図だけで作るのは絶対無理」と言っていましたがこんなところなのかな?その他注意点は、Q12 は高 hFE の選別品を使うように指定されています。特に問題なく組みあがりました。

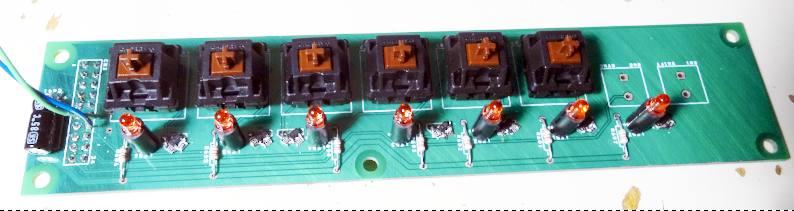

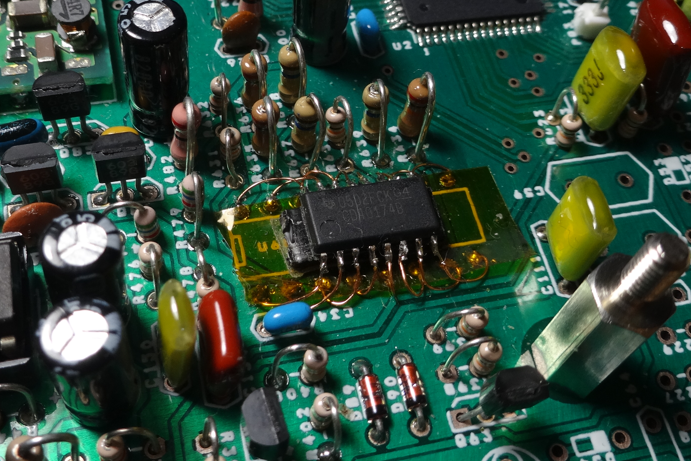

次はスネアドラムですが、その前に、ハイハットで使うフリップフロップ IC を間違えて SMD のものを注文してしまい、強引に基板に取り付けて製作を進めていたのですが、改めて発注していた DIP のものが届いたので、差し替えました。

まがりなりにも動いている回路を一旦動かないようにしてしまうのは心理的に大変抵抗がありますが、空中配線が見るからに危なっかしい、いつ動かなくなるかわからないので意を決して交換、スルーホールに入り込んだハンダを抜くのにてこずりましたが交換後も無事動いてほっとしました。

さらにもう1か所、マッチング指定のペアトランジスタをうっかりマッチングを取らずに取り付けてしまい、これも迷いましたがやはり analog さんの指定には従いたいところ、こちらもマッチングをとったペアに交換しました。両面基板の部品の付け替えはスルーホールを痛めやすいので細心の注意をもってやる必要があります。片面基板もパタンの剥離を起こしやすいから要注意なのではありますが。案の定少し強引に部品を抜いたらパタン切れを起こしてしまい音が出なくなり、慌てて基板に補修を入れて事なきを得ました。

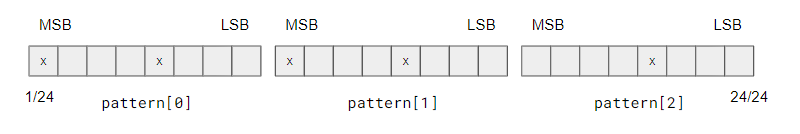

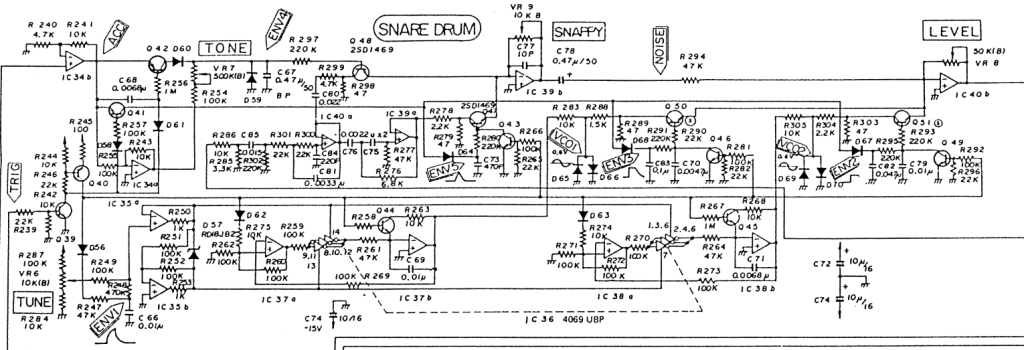

そして次はスネアドラムの製作、このモジュールは全音源の中で一番部品数が多く組み立ても時間がかかりました。構成は 2VCO にノイズ入力、音源は 4 系統で 4VCA エンベロープジェネレータは 5個使われています。ドラム1個の音源にとても贅沢な構成ですね。回路はまだ何か所か理解できていないところもあるので改めて別記事を書いてみたいです。

クローンもオリジナルとほぼ同じ回路、違うのはチューン入力がソフトウェア制御になっているところぐらいです。Q50 と Q51 は高 hFE 指定です。

製作は組み立てに時間はかかりましたが難しいところは特になく、無事に音が出るのを確認しました。