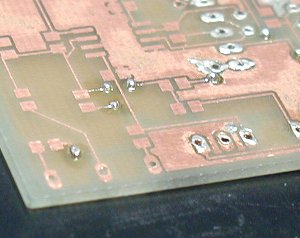

VCO 基板に入れるべきスルーホールとバイアを入れる作業が完了しました。

これだけで数日かかりました。いやーしんどい。片面基板は、エッチングが終わったら即部品マウント開始ですが、両面だと、エッチングが完了しても部品マウントにたどり着くまでにはまだ長い道のりがあることがわかりました。

次回両面基板を設計するときのために作業記録をメモしておきます。

【スルーホール】

スルーホールはサンハヤトのスルピンKIT 0.8mm を使用。取り説どおりの使い方をしたので作成方法は省きますが、基板設計面で感じた注意点をメモしておきます。

ランドは広く取る

手で基板を作ると表裏のパタンずれがどうしても多少は発生します。また、ドリルを雑にやるとコンマ数ミリずれることもあるようです。そういうときにランドが広く取られているとずれが吸収されて作業が楽です。Eagle ライブラリの pad は一般的にランド径が小さいので要注意です。

ベタアースの isolation は広くとる

12 mil で作成しましたが苦しめでした。Eagle のデフォルトは 10mil ですが、これは手作り基板では相当に苦しいです(LFO で痛い目にあいました)。isolation が小さいと穴がちょっとずれたときや、弱ったワイヤをリード線で補強するときなどベタアースを削る場面が増えじゃまくさいです。

はんだ吸い取り器は強力なものを

Goot の一番小さいものを使っていますがスルーホールピンの中のハンダが抜きにくく苦労しました。アースにささったピンは、熱がベタアースに逃げてゆくため特に抜きにくいです。吸い取り器は強力なほうが作業が楽そうです。

パタンずれは極力排除する

まああたりまえですが。ずれるとスルーホールピンとランドの接触面積が減り精神衛生上良くないです。

【バイア】

バイアは、スルーホールピンを使わず以下の方法で通しました。

1. 0.7mm の穴をあける

2. 0.6mm のスズメッキ線を通し短く切り込む。頭 0.5mm 出るぐらい

3. スルピンKIT付属のオートポンチで頭を叩き潰す

4. ハンダ付け

試行錯誤の結果これが比較的楽な方法だとわかってきました。

スルーホールピンを使えばもっと楽かもしれませんが、この方法は低コストです。ただし材料費について。時間もコストと考えると微妙です。まあ時間節約まで考えると両面基板は外注するのがベストな気がしますが。

作業時に感じた注意点は以下のとおり

– ランドは広く取る

– ドリル径とスズメッキ線の直径はできるだけあわせる。すかすかだとオートポンチがうまくゆかない

– パタンずれは極力排除する。ハンダ付けの楽さが全然違う。

【Eagle 設定の概要】

– バイア

– ドリル径 0.8mm (適性)

– ランド径 1.2mm (auto, 小さすぎた)

– ワイア幅 10mil (細すぎた)

– DRC クリアランス 10mil (まあいいかな)

– DRC pad restring 10mil minimum (小さい)

– DRC via restring 8mil minimum (小さい)

– ポリゴン isolation 12mil (若干小さい)