今進行している Analog3 プロジェクトのモジュールは、ユーロラックを使って組んでいるのですが、最初に悩んだのが電源をどうするかという点。プロジェクト開始時はデュオフォニックを基本に組むつもりで、いやそれは現在でもそうなのですが、それをもとに、±12V、5V を給電し、CV/Gate を二系統含めたバスを構築しました。そしてこれは Doepfer バスとは全く互換性がないので取り違え事故を防ぐためにピン数を 14 として 16 ピンの Doepfer バスとはっきり区別できるようにしました。

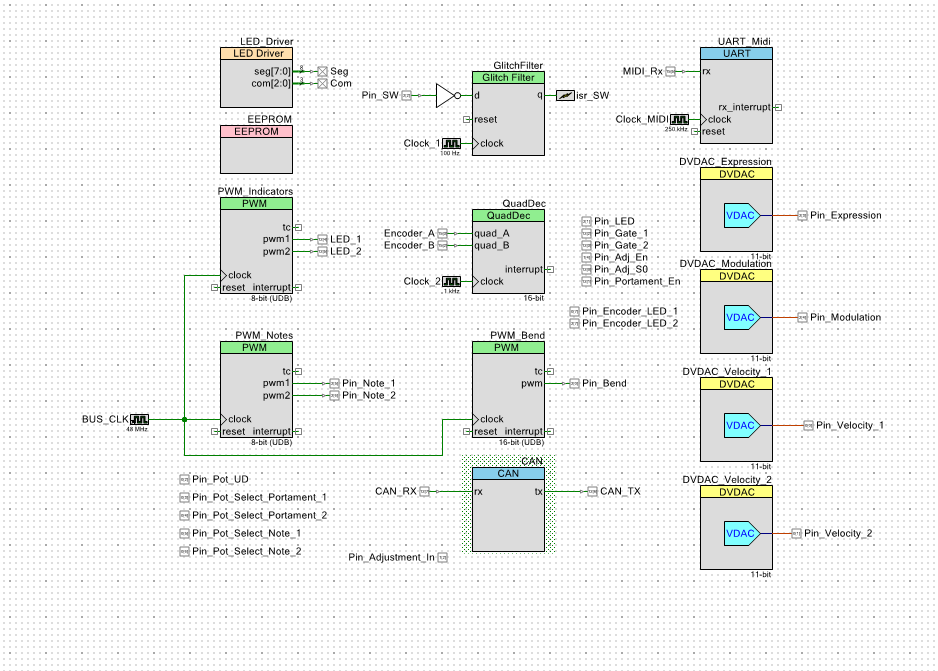

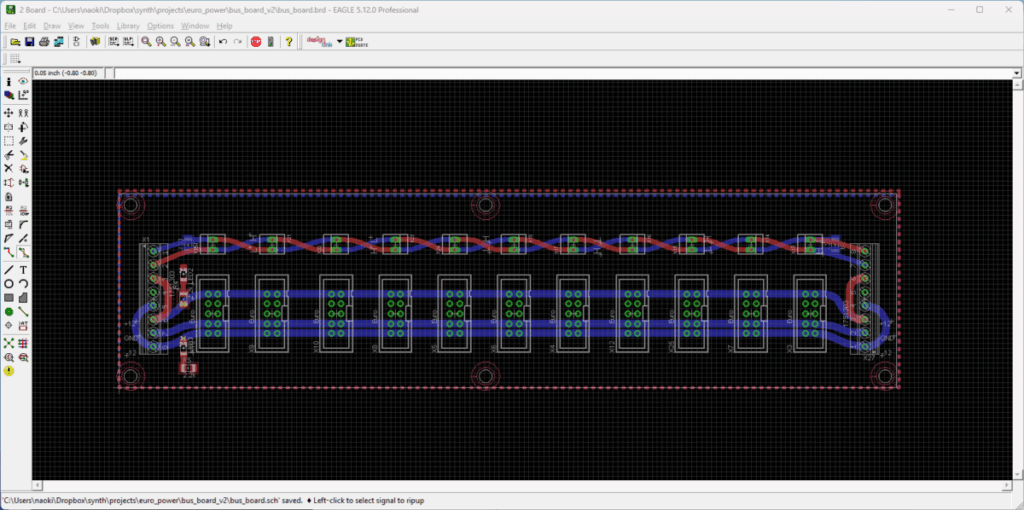

これを元に設計したバスが以下です

Doepfer 互換のモジュールを組む可能性も鑑みて Analog3 バスと Doepfer バスが混在しています。また Analog3 モジュールは CAN 通信も行うので CAN バスが載っています。Analog3 モジュールが一個もないところで設計したバスで、プロジェクトがどう進んでもとりあえず破綻せずに先に進めるようにすることを重視した設計で、よく言えば柔軟性の高いバスですが悪く言えば全てにおいて中途半端です。

このバスを使って半年ほどモジュールを組んでみて、問題がだんだん見えてくるようになってきました。今直面している問題はいくつかあって

- マイクロコントローラは 3.3V 電源のものを使うのが主流になる予定。その場合 5V を給電してもモジュール内で降圧する必要がある。

- デュオフォニック対応のために CVとゲートのバスは2ボイス分用意したが、すでに4音かそれ以上のポリフォニックも視野に入っている。アナログバスを何ボイス分用意すれば良いか全くわからない。

- 世の中に出回っているモジュールはほとんどの場合 Doepfer 互換。ところがバスボード一枚につき Doepfer 互換のコネクタは3口しかない。Doepfer 互換のモジュールを加えるとあっという間に電源の口が足りなくなる。

といった点が結構深刻化してきました。

わかってきたことが、共通バスは独自仕様を設けたり高機能化したりしない方が良いということです。プロジェクトがどちらの方向に進むか予想が難しいがためにモジュラーで組んでいるので、共通バスに何らかの「仕様」を入れるとプロジェクトがそれに縛られてしまいます。効率より自由度を優先したほうが良いようです。

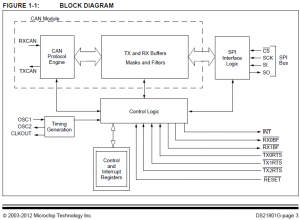

方向転換は早い方が楽にできるので、次の VCA からは以下のような新しい方針でモジュールを設計しています。

- 電源バスは Doepfer 互換。

- 5V 給電は行わない。マイクロコントローラの電源は個別にモジュール内で降圧して得る。

- CV、Gate の共通バスは設けない。信号バスは温めている案があるのでプロジェクトのもっと後で別途製作する。

この方針のもとに設計したバスは以下のようになりました。見た目からしてもはるかにすっきりしています。

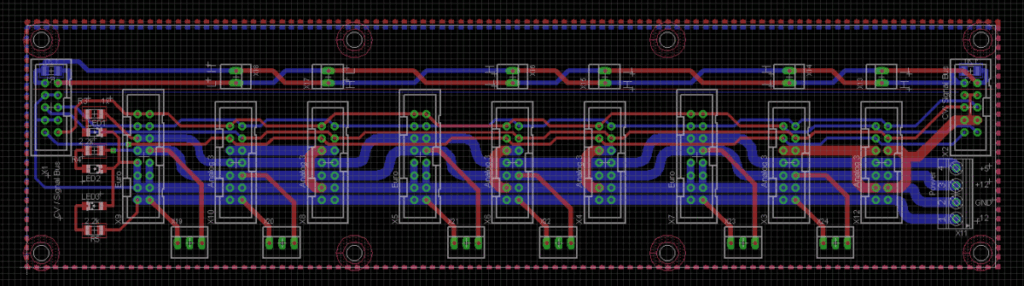

この基板の製造をファブに発注していましたが届いたので今日は新しいバスの組み立て・インストールを行いました。新バスに交換といっても、最初に作った MIDI/CV は Analog3 規格のバスを使っています。MIDI/CV も色々思うことあってどこかの時点で作り直しますが今は手が回らず。最重要モジュールの一つですからシステムから外すわけにはいかないので当面は旧バスと新バスと併用して運用します。

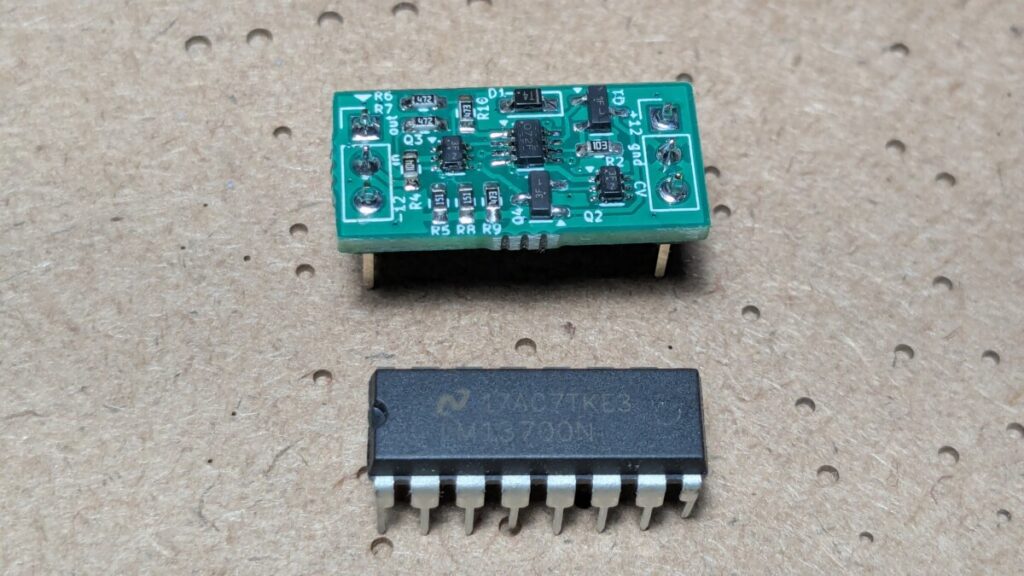

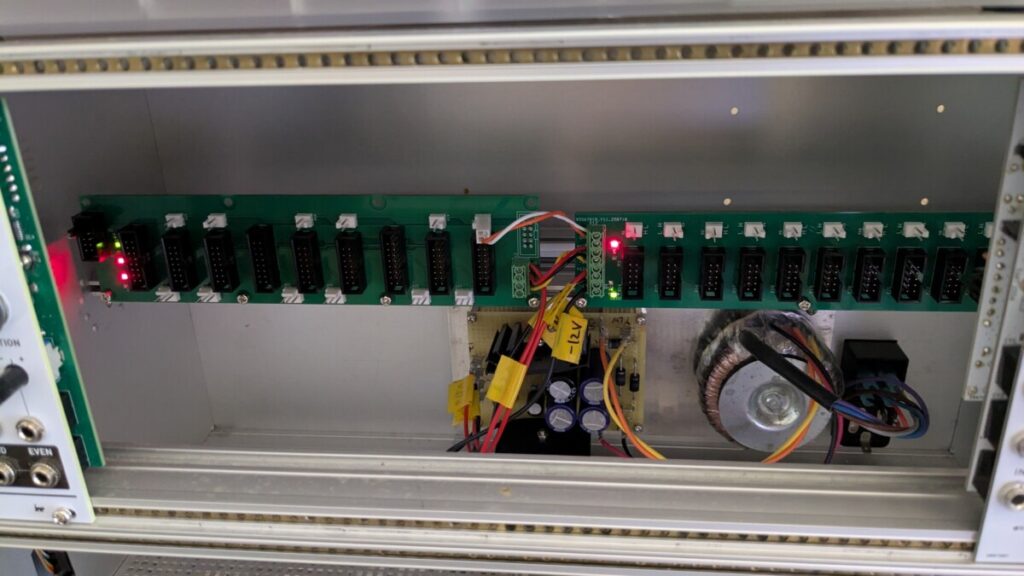

こちらが出来上がったバス。上が旧バスで下が新バスです。新バスには Doepfer 互換の 10ピンコネクタと CAN コネクタだけが載っています。バスボードへの接続はコネクタを使わず Phoenix ターミナルを使って直接配線を行います。これは接触抵抗を極力減らしたいのとバスボードの配線に柔軟性を持たせたいための設計です。

旧バスと新バスを接続してラックにインストールしました。今のところ想定通りに動いています。

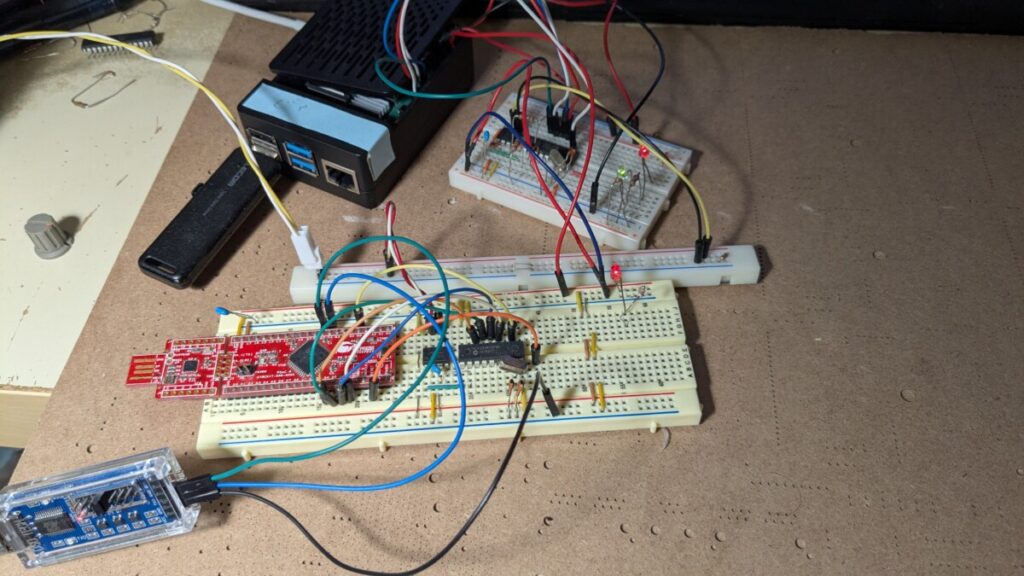

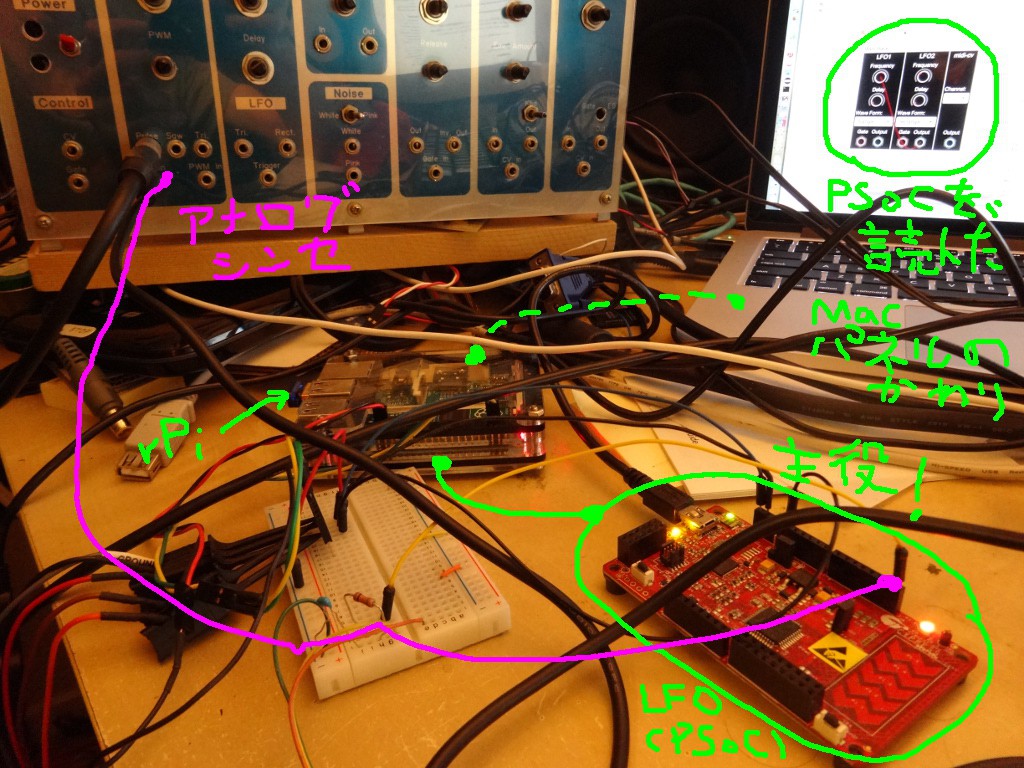

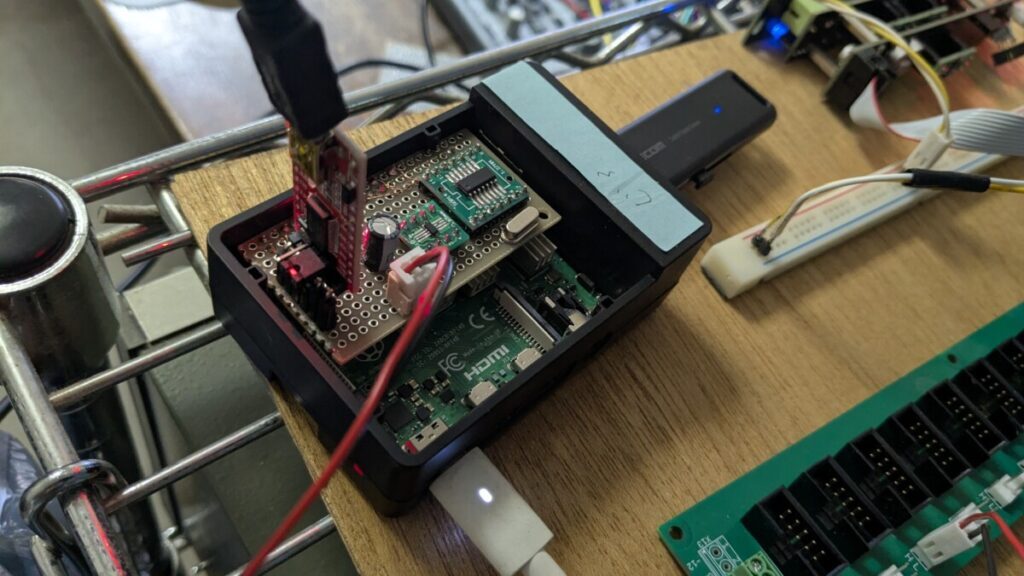

さらに、今まで遊んでいたバスボード上の CAN バスを整備して机上の開発用モジュールとラックをつなげられるようにしました。接続試験の結果は上々です。写真はミッションコントロールと CAN モニタです。モニタはソフトウェア開発時には常時見ているのでブレッドボード上の仮組みでは邪魔くさくなってきました。モジュール化したいのですがこれもまた手が回らず苦しいところです。