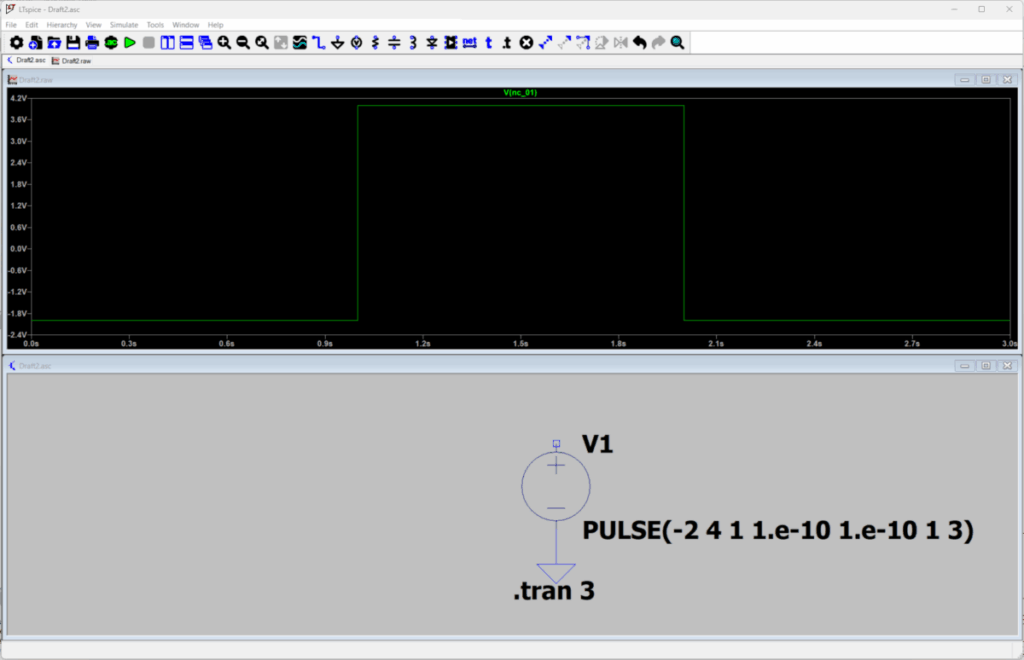

現在制作中の MIDI/CV ですけれども、色々実験的な仕様が入っています。そのうち大きなものの一つとして、ゲート信号にベロシティー情報を乗せています。なんでそんなことをするかというと、ベロシティー情報をケーブルで送りたいがパッチケーブルの本数は増やしたくない。じゃあ、ゲート信号に乗っけてしまえば良いのでは?と試してみることにしたわけです。現在のゲート信号の仕様は:

- ゲート OFF : -2V

- ゲート ON: 0V 以上、ベロシティーを 0V – 8V の間で乗せる

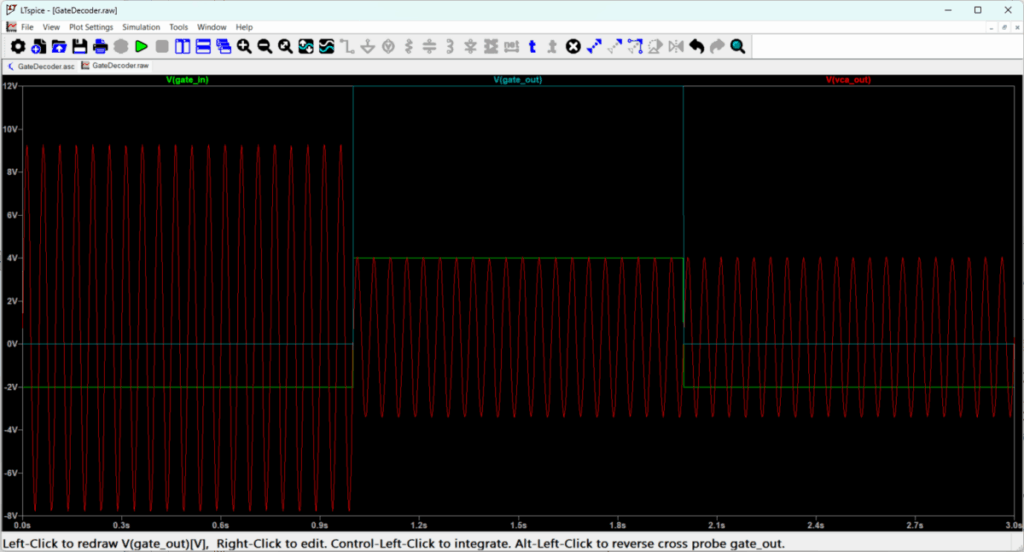

となっています。つまり、ゲート OFF は -2V で、ゲート ON は 0V から 8V までベロシティー次第、となります。送信側はこの通りできていますが、そろそろ受信側の動作確認をしたい。しかしこの方式、パッチ線をケチれるのはいいのですが、受信側にひと工夫が必要です。ゲート信号は、例えば下のシミュレーションのようになるのですが、

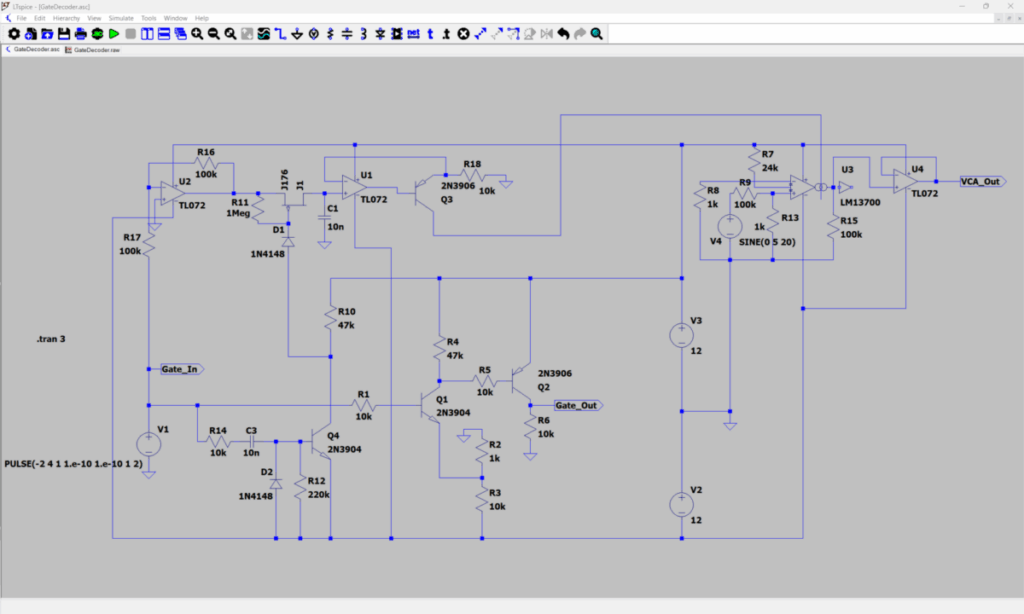

まずゲート ON の最低電圧が 0V なので、普通のエンベロープジェネレータだと ON だと認識されません。レベルシフトが必要です。それに、ベロシティーがゲートに乗っているといってもゲート OFF と同時にその情報が失われてしまいます。しかしエンベロープジェネレータはゲート OFF 後も動いているので、ベロシティー値を覚えておく必要があります。そういうこともあるので、本格的にエンベロープジェネレータを作るときにはマイクロプロセッサを使おうと思うのですが、まずは感触をつかむためにアナログ版の参照モジュールが欲しいです。というわけで、アナログ回路用のゲート信号デコーダを設計しました。

ベロシティーはサンプル&ホールド回路で保持して VCA に入れています。実際にはエンベロープジェネレータの出力が入りますがそこまでシミュレーションするのは面倒すぎるので手っ取り早く正弦波を入れて確認しました。

これでとりあえず動きそうなので仮組してみます。それにしても、パッチケーブルを一本ケチったがためにこの追加部品点数。かなりアホらしい感じがします。今まで同じような例を見たことがないわけです。

あと、ゲートをマイナスにすると他の非対応モジュールにさしてうっかり壊しかねない気がするので、電圧レンジはおいおい変えようかなと思案しています。0V を境目にするのは調整いらずで良いかなと思ったんですがやってみたら危なっかしく融通も利かないです。