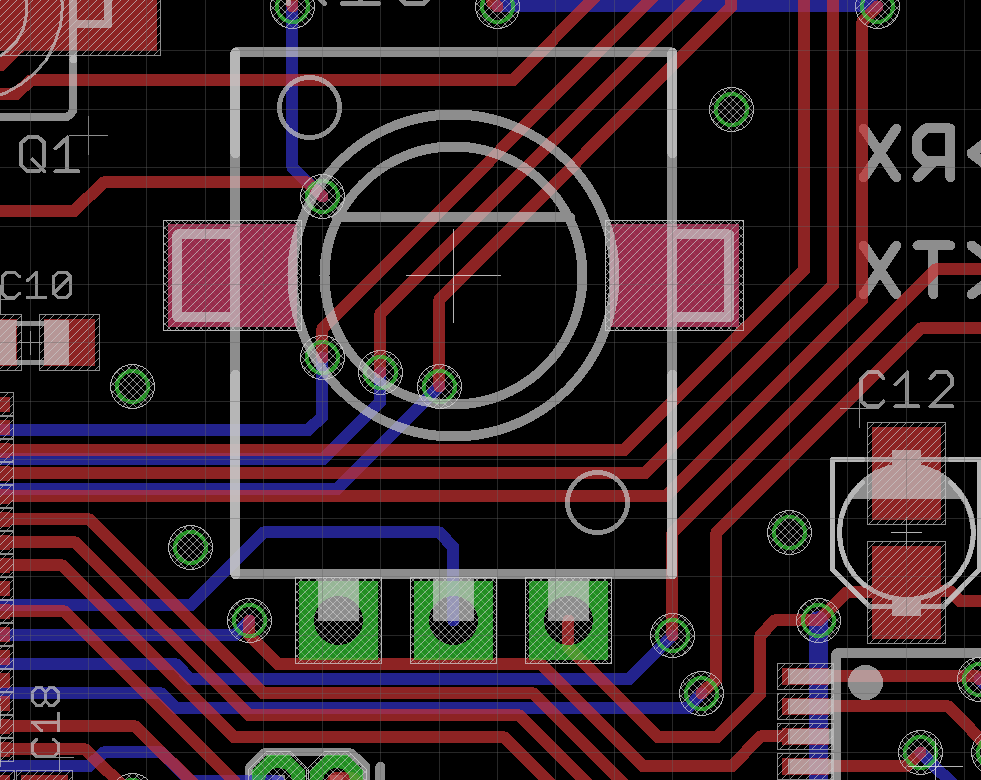

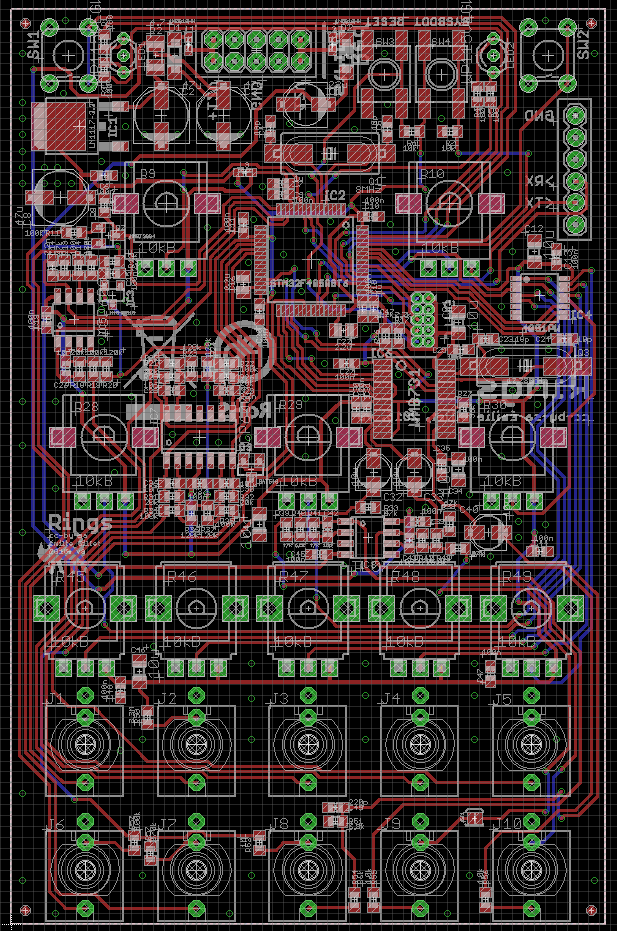

まずは可変抵抗。ユーロラックで良く使われる Alpha のボリュームを使いますが、どうも足の位置がおかしい。この設計で製品が出ていて不具合なんて調べた限り出てこなかったので別にいいんでしょうけど、巷に出回っているクローンの作例の写真を見ても、どうも足が内側にひしゃげてる、ような気がする。神経質かもしれないけど、データシートからフットプリントを新たに作って差し替えました。

なんか絵柄がかっこ悪いので後で少し直しましたけど、そんなことより、新しいフットプリントでは足がものの見事にワイヤを踏んでます。やっぱり内側に曲げてあったのね。もしかしてプリント基板をレイアウトしやすいようにあえてそうしていたのでしょうか。可変抵抗の位置決めは爪によっておこなわれて足はそれほど影響力はないので別にいいのかなとは思うんですけれども。ここはまあ、ワイヤを動かして修正しました。

可変抵抗は二種類使われていて、もう一種のほうも爪を入れる穴が丸穴なのがどうしても気に入らなくて差し替えました。

結果またシルクスクリーンの絵柄がださくなってしまいました。絵心ないなあ。これもあとで少し修正しました。

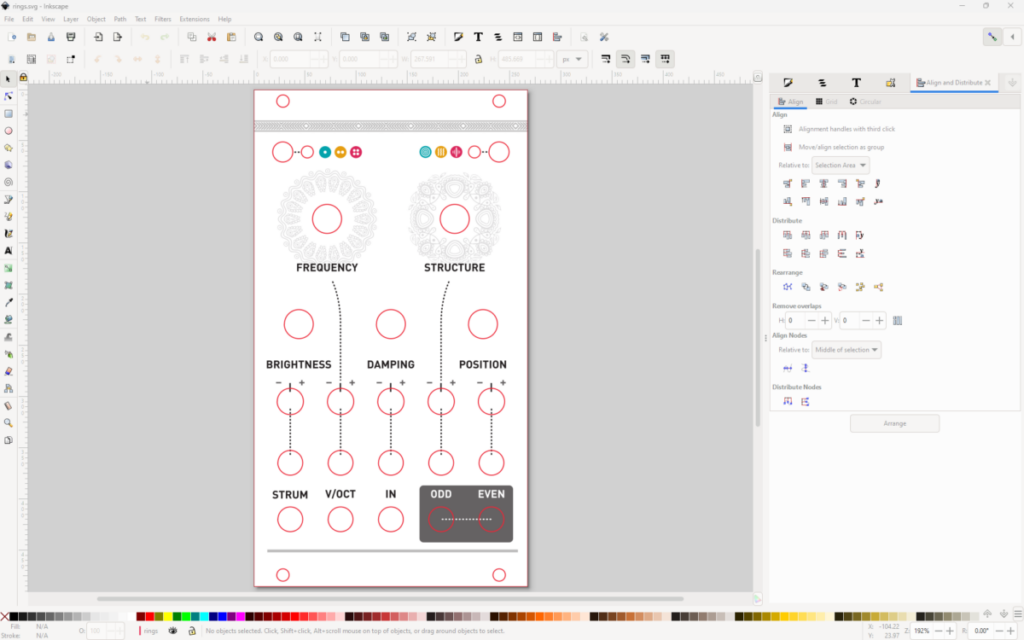

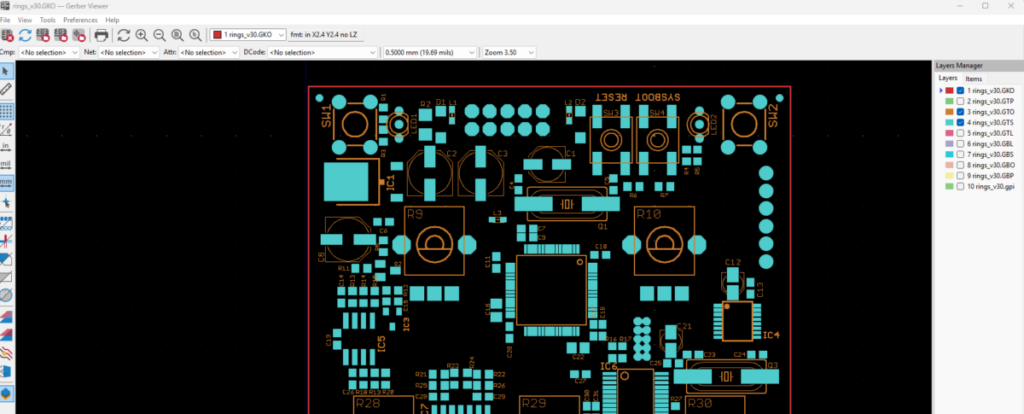

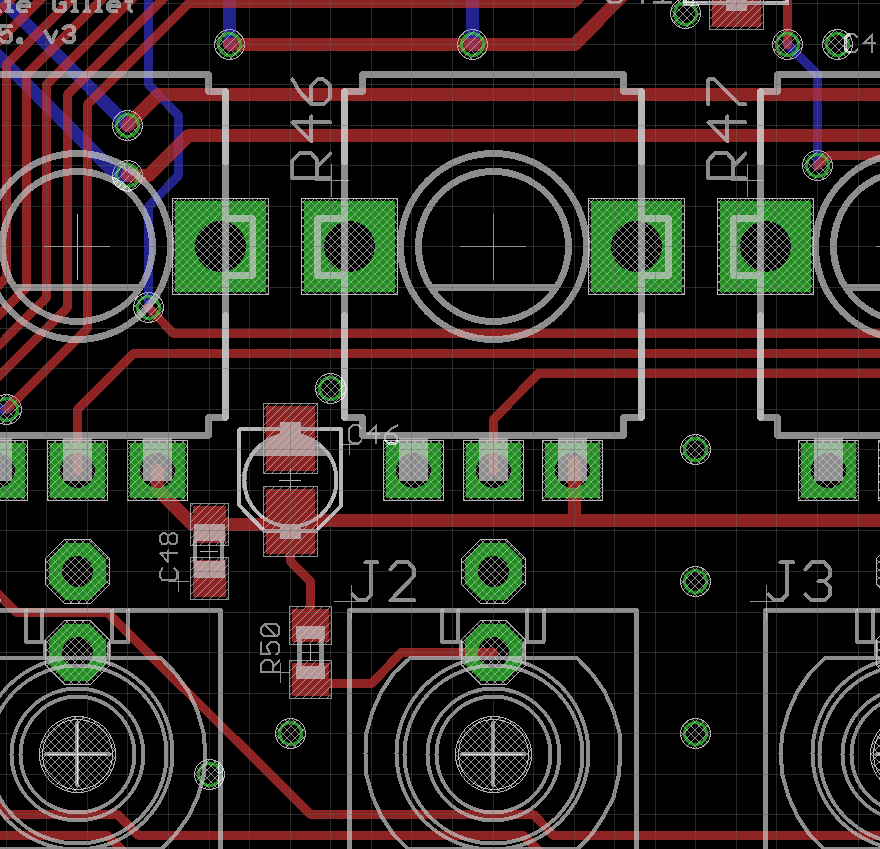

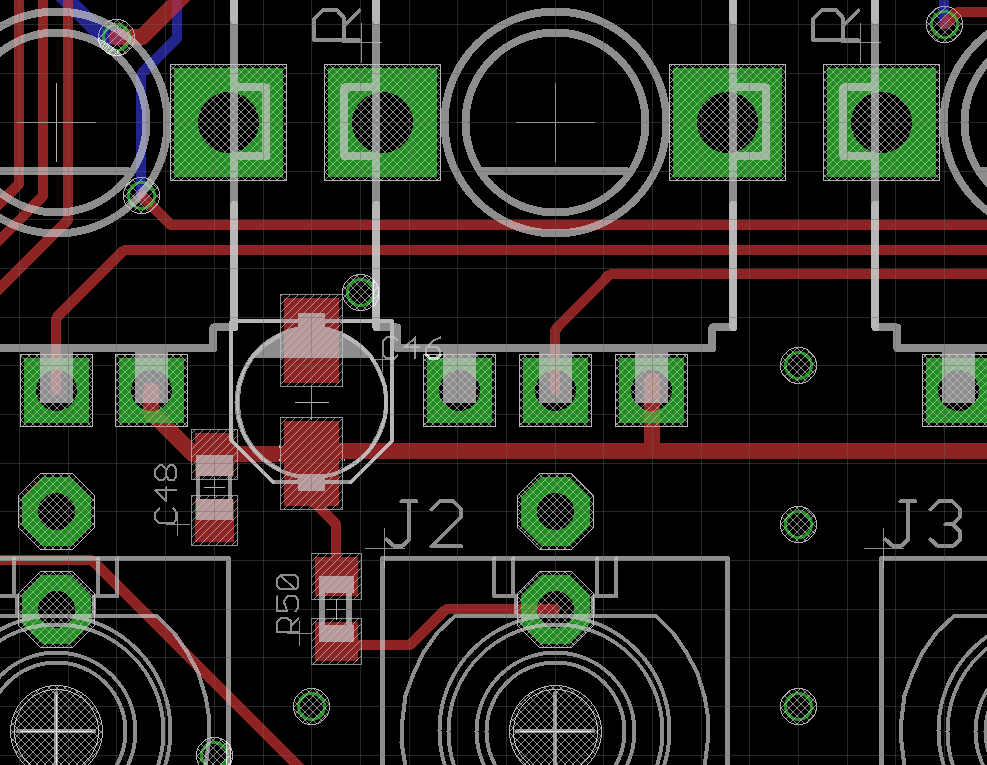

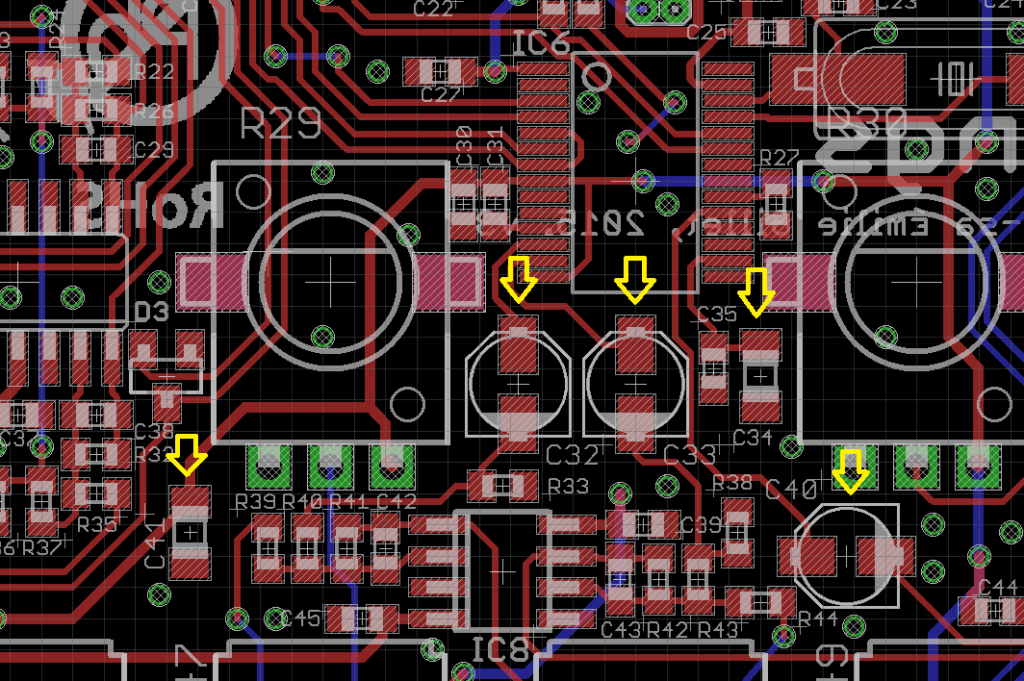

さて、ここからが問題です。以前から取り上げている、直径 3mm の電解コンデンサはもうない問題。かなり探しましたがちょっと見つからなかったです。仮に今入手できたとしてもいずれ完全に無理になる可能性大です。ここは今後のためにも代替の部品を使う方法を考えたいです。さて、安直に 4mm の電解コンデンサに差し替えてみました。

結果、可変抵抗とぶつかることがわかりました。それでもずらせばまだ入りそうですけれども、すごく邪魔っけ感が出ました。ここでこれを試してみたい。このコンデンサは電源のパスコン用 10μF です。この容量なら、セラミックコンデンサのものもあります。セラミックコンデンサは小さいので差し替えて使えないでしょうか。大容量のセラミックコンデンサは耐圧が低めになりがちですが、ここは電源 3.3V なのでおあつらえむき。調べてみると 0603 (1610) サイズまでありましたが、そんな大容量のセラコンなんて見たことなかった古い感覚のせいで恐怖を覚えます。もうちょっと大きい 0805 (2012) を使うことにしました。それでも以前の 3mm ケミコンと比べても断然小さいです。

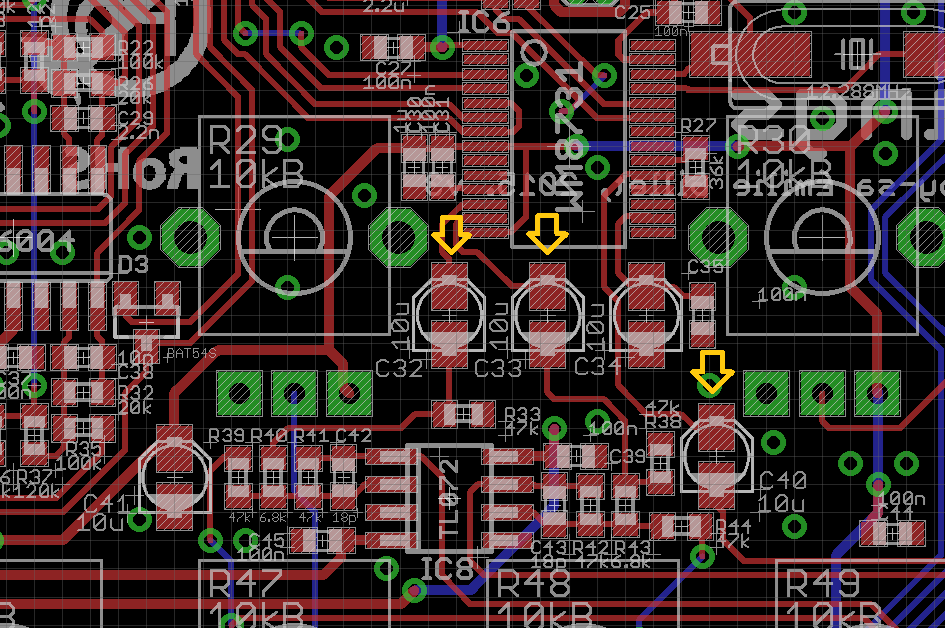

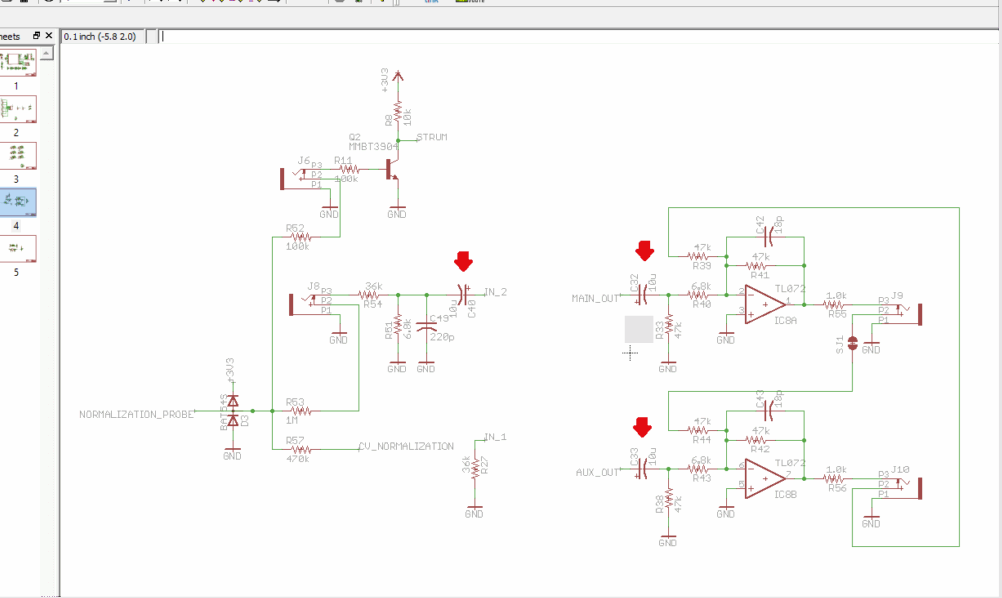

さて、もっと大きな問題はここです。3mm の電解コンデンサが密集して使われていますけど、黄色い矢印を打ったところが問題です。

これらのコンデンサは実は電源のバイパスコンデンサではなくて、音を通すカップリングコンデンサなのです。

でもなんか、セラミックコンデンサに信号を通すのってあまり良くない記憶があるんですがなんだったっけ?

あっこれこれ

ここにある波形写真、試作した LFO の波形を写したんですけど、上側がなんか丸まってます。多分気のせいとかオシロスコープ側の問題とかじゃない。この試作回路の積分回路にはセラミックコンデンサを使ったのです。あれ?丸いな?と思って発振器をチェックしたらセラコンだったので覚えていたのです。そうです、セラミックコンデンサって歪むんじゃなかった?

そういうわけでセラミックコンデンサ起因の歪みについて調べていたら Ethan Winer さんの書いた大変面白い記事が見つかりました。

https://audioxpress.com/article/practical-test-measurement-stop-worrying-about-coupling-capacitors

コンデンサの歪みについて実験している記事ですけれども、趣旨は「コンデンサの歪みは両端に電位差があるときに生じるものだからほぼ全帯域素通ししているカップリングコンデンサではそんなに神経質にならなくてもいいんじゃないかな」ということです。それを検証するためにコンデンサを変えて歪みを実測しているんですが、その結果「ただしセラコン、お前はだめだ」という結論が追加されました。やっぱり歪みが大きすぎるようです。ところで、こういう風にものごとを実際に測定してみるのはやってみると大変難しいこと。こんなにきっちり実測を行ってオーディオの設計を議論するなんて頭が下がります。

ということで、ここをセラコンに変えるのは多分良くない。代替として、タンタルコンデンサなども考えていたんですけど思えばタンタルに音を通したことなんてないな。上記の実験結果もタンタルは電解コンデンサよりも悪いようです。というか電解コンデンサって意外と低歪みなのですね。昔からオーディオに使われていてちょっと乱暴なんじゃないの?と思っていましたがそんなこともないようです。みんな経験上なのか理論上なのかとにかく知ってたんですね。すごい。で、タンタルってどうなの?とネットをあたってみましたが「オーディオにタンタルなんて話にならねえ」的なご意見が多く、おっかないのでやめときます。あとはフィルムコンデンサ?はかえってでかくなってしまうし 10μF なんて恐ろしく高くつくから無理。結局そのまま電解コンデンサを使うのが良さそう、ということで、音の経路は 4mm の電解コンデンサを頑張って入れる、電源パスコンはセラミックに差し換え、という方針で基板を修正しました。

ちょっときつかったですけどなんとか収まりました。

あとは、DRC にかけて、シルクスクリーンがけっこうパッドに乗っかっちゃってるな、と修正して(きっと製品では自動マウントで製造していてシルクスクリーンは自作するときほど重要じゃなかったんだと想像してます)、DRC が通るようになり、できた。よね?

MIDI/CV と並行作業するために基板だけ手配しておこう、ぐらいのつもりで始めたんですがめちゃくちゃ時間かかってしまいました。調べることの多いこと。