今まで何度も頓挫している Analog3 プロジェクト、今回は頓挫させないよう本気で取り組んでいますが、まあとにかくやることが多いです。電源の検討もその一環。リニアレギュレータでなくスイッチングレギュレータからの降圧で楽器用途に使える 5V/3.3V 電源が作れるか検討しました。

ということで、

レギュレータの選定

あまりデバイスを食い散らかしたくなく、以前から検討によく使う MC34063 が使えるなら使いたいです。まだ現行品ですし取り出せる電流も大きい、昇圧、降圧、反転と応用範囲も広く値段も高くない、と好都合な点が多いですが、気になるのは、降圧した電源はリニアレギュレータで「整える」ことをせずそのまま楽器用途に使えるかという点です。スイッチングノイズが漏れてきたりしないかな?まずは実際に降圧回路を組んで検討してみます。

設計

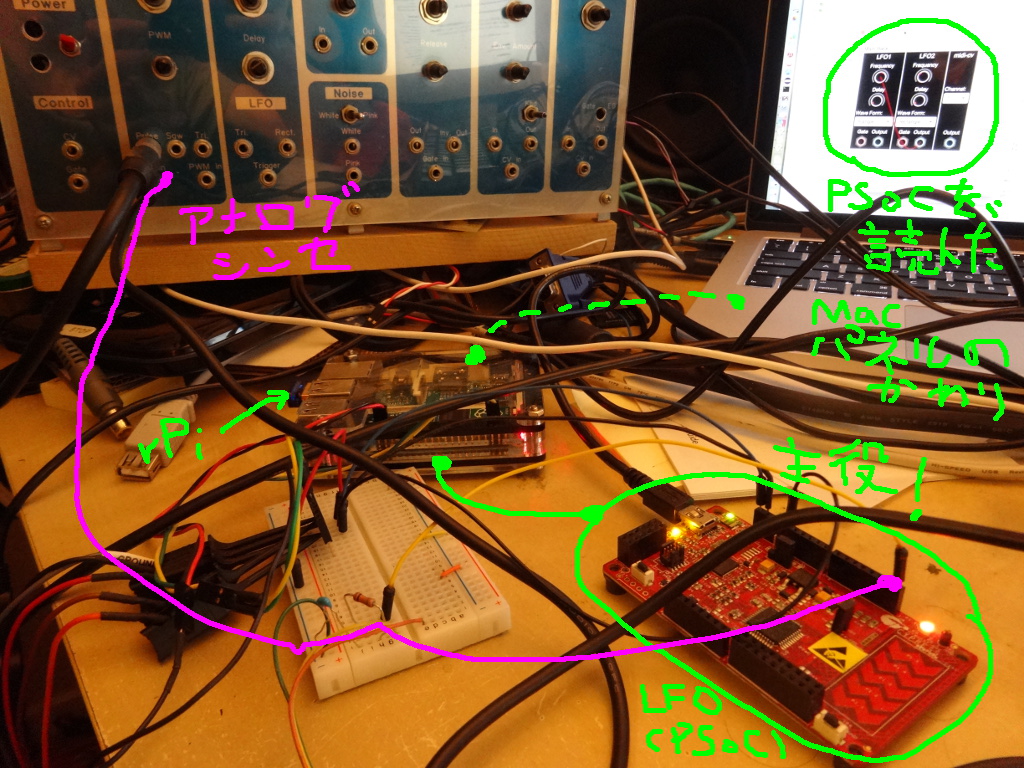

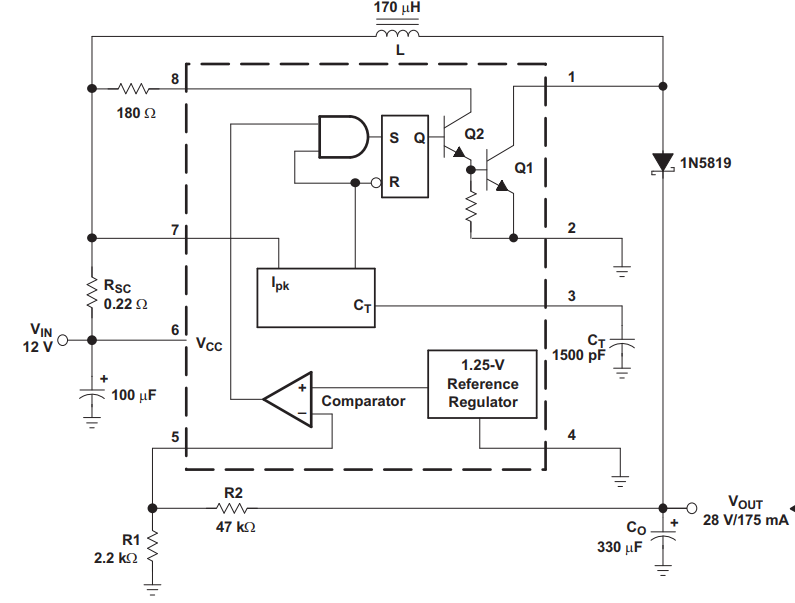

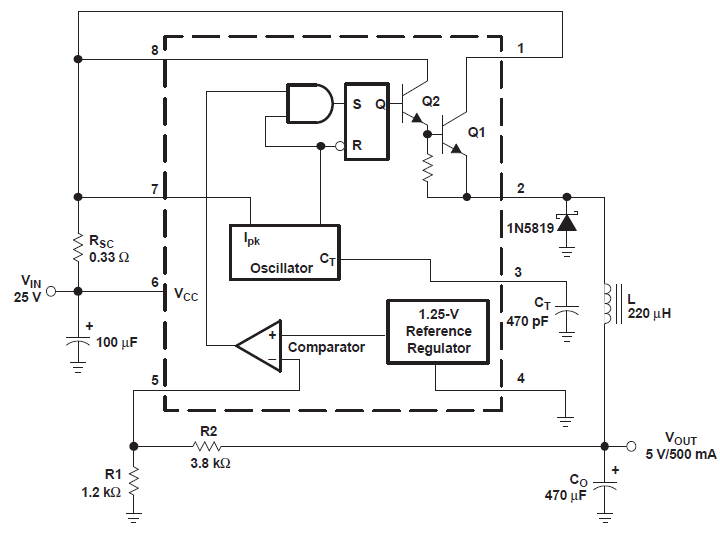

以前に昇圧回路の検討をしたときにはシミュレータが使えたのですが、久しぶりに試したら巷に出回っているモデルが使えなくなっていました。LTSpice のバージョンアップに伴って何かが壊れた模様です。ここを追及すると時間が飛んでなくなるので早めにあきらめ、今回はシミュレーションはせずいきなり実際に回路を組んでしまいます。回路図はこちら

データシートに載っている降圧回路そのままです。シミュレーション用の部品がついていますが KiCAD でも動かずでした。IC の中身まで含めて考えると以下のような中身です。スイッチ Q1、Q1 を開いたときに L から生じる逆起電力により Vout を押し下げる仕組みですね。

回路定数の計算方法はデータシートに載っています。紙で計算すると間違えそうだったので python スクリプトを組みました。

https://gist.github.com/naokiiwakami/d471ea121a10f8e0e523ae03733d95e2

条件は

- 入力 12V

- 出力 5V

- オシレータ周波数 70kHz

- 最大出力電流 100mA

- R1 の抵抗値 1.0kΩ 前後 (試行錯誤して 1.1kΩ に決定)

追記:Python スクリプトを改造してこのページ上で回路定数を計算できるようにしました。

MC34063 Buck Converter Calculator

Co の計算値のものは手元になかったので実験では 220μF を使いました。100μF でも問題なしでした。あと、Rsc に使う 1.5Ω の抵抗も手元になく、手持ちの部品からなんとか 3Ωをでっち上げ使いました。他に 0.6Ω もでっち上げたのですがこれについては後で書きます。

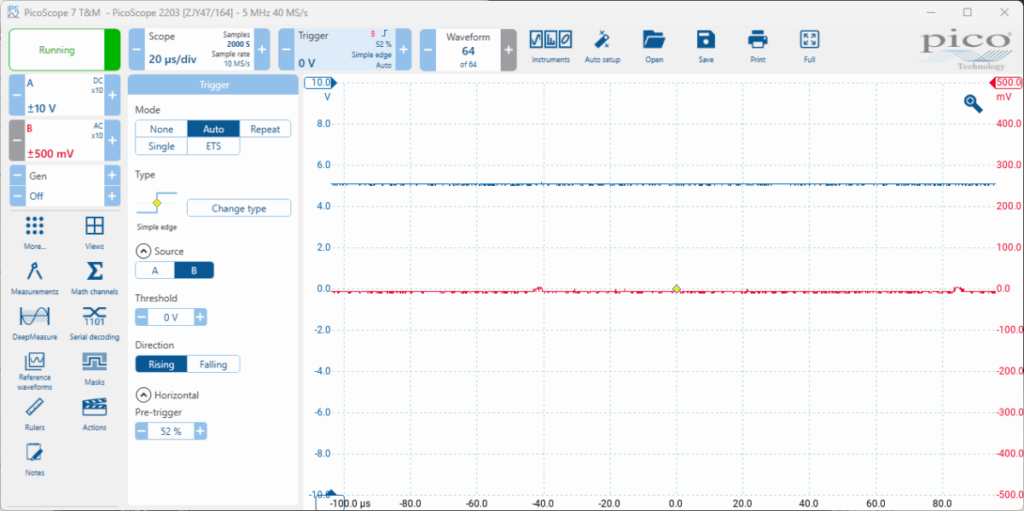

実走

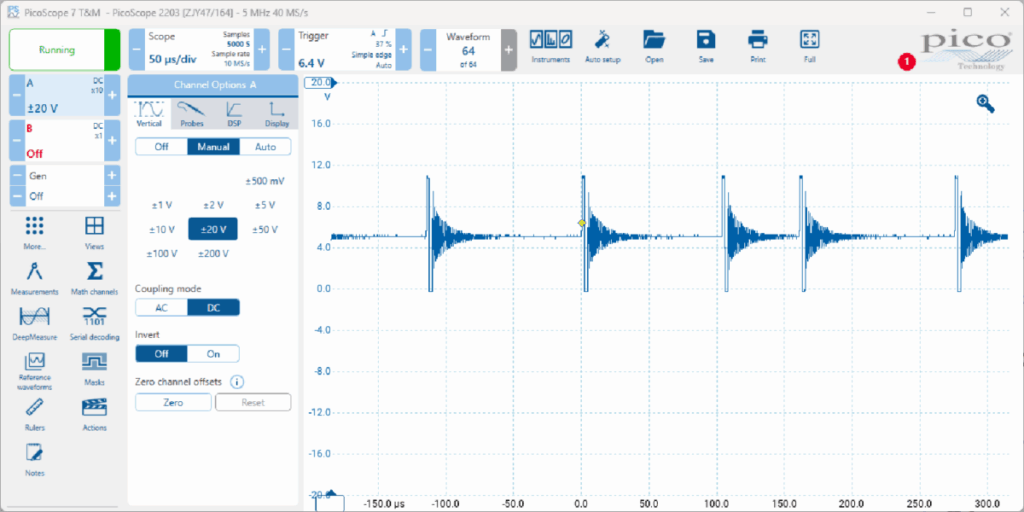

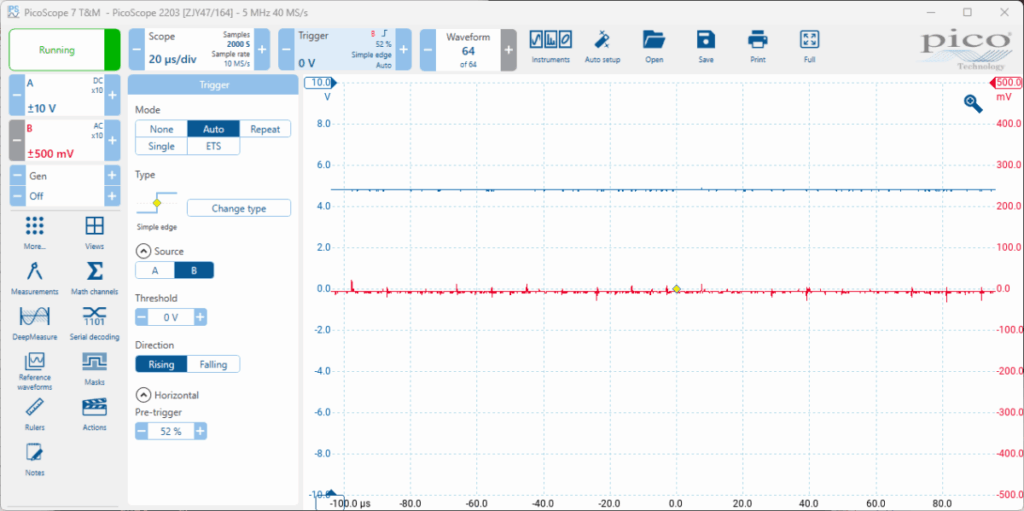

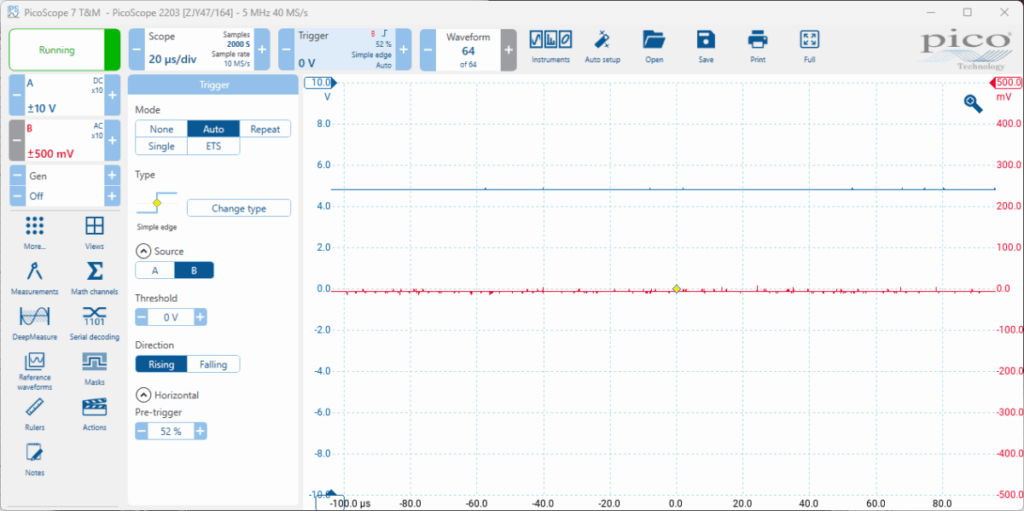

回路を組んでみたところ、すんなり動作しました。これぐらいの規模なら実験系の設置に手馴れていればシミュレーションより早いかもしれません。下の観測図の青線は出力を DC で見たところ ±10V レンジ、赤線は同じく出力を AC で見たところ ±500mV レンジです。後者は電源に漏れてくる高周波ノイズを観測するのが目的です。まずは無負荷状態での観測です。

設計通り出力はきれいに 5V が出てきています。高周波ノイズも見られないといってよいと思います。40μS ぐらいの間隔でコブが見られますが小さいし、後述しますが無負荷時特有のノイズだと思われます。実用では無負荷はありえないのでもう少し細かく負荷を刻んで測定したほうが良かったかもしれません。

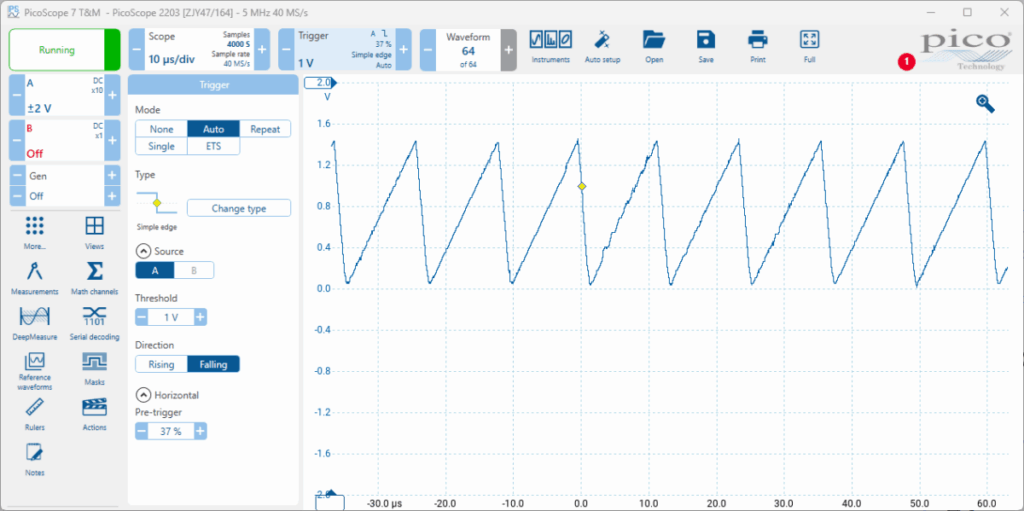

ところで、回路を組んだら中身も見てみたくなります。オシレータがどんな周波数で発振しているのか気になります。ということで、 TC 端子の電圧を観測してみました。

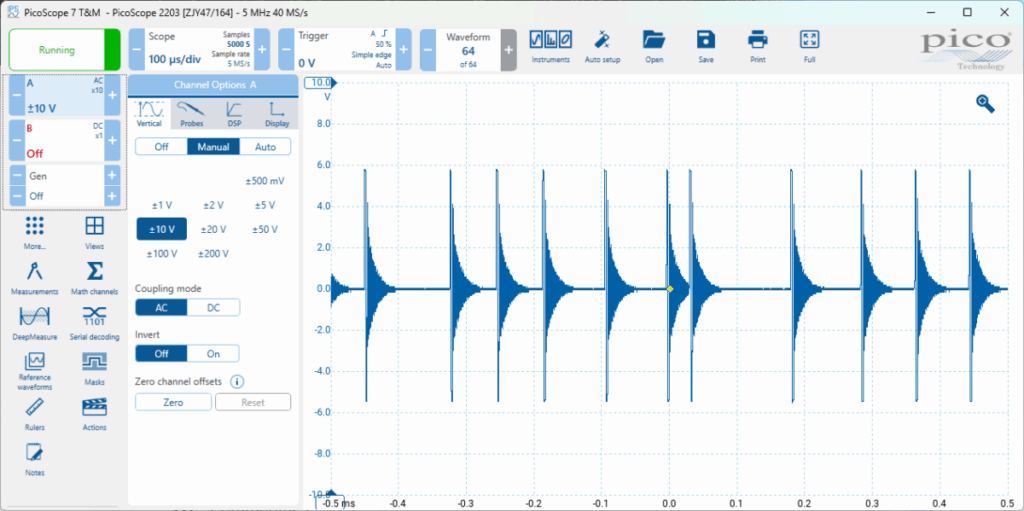

100kHz 弱で発振しているようです。設計通り。おもしろーい。次にスイッチの出力を見てみます。SwE 端子です。

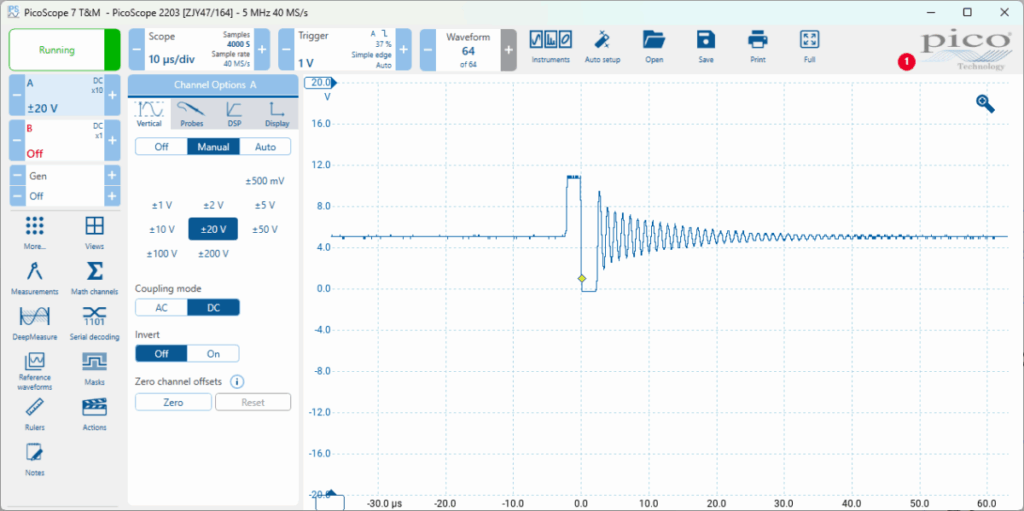

なんか変な波形が出ています。波形の周期はオシレータの発振周波数と関係なさそうです。時間軸をもう少し伸ばすと?

どうも 10kHz 前後の周期でスイッチが on になるようです。MC34063 は出力電圧を睨みながら落ちてきたらスイッチを入れ L と D1 で構成されているチャージポンプにエネルギーを入れ、電圧が上がってきたら切る動作で、無負荷だと一旦電圧が上がったらなかなか落ちてこないのでこんな周期になるようです。やっぱりおもしろーい。

電源出力をスピーカに繋いで再生してみましたが、とりあえず変なノイズは聞こえませんでした。もう年食ってるし耳が劣化している可能性もありますけれども、でもまあオシロスコープ上でも見られないしな。

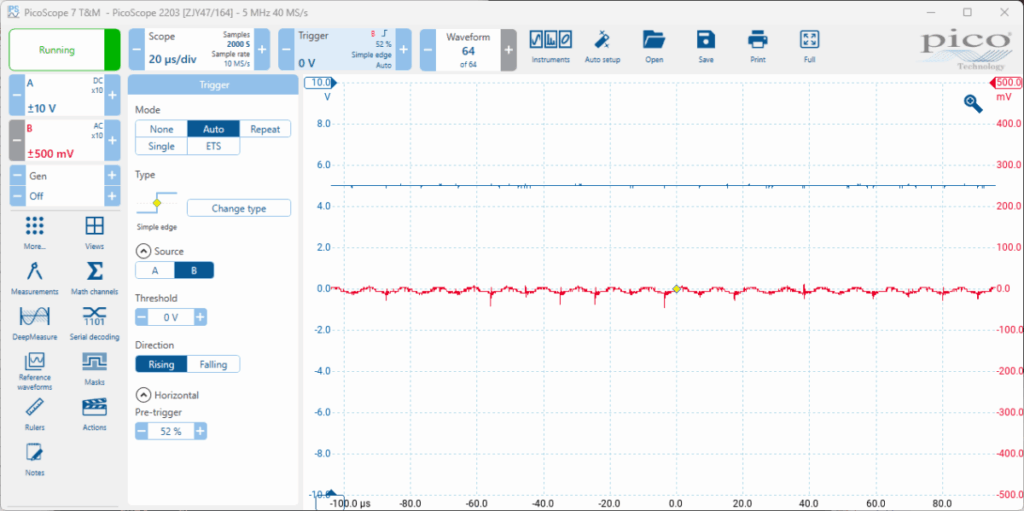

さて、負荷をかけたらどうなるでしょうか?設計での最大電流 100mA の付加をかけてみると

出力にリップルが現れています。でも周期は 100kHz 近いです。これは多分聞こえないです。スピーカにつなげて聞こえないことを確認。

でもこのリップルはできれば除去したいです。あ、それと電源電圧が 4V にまで落ちてしまっています。これはよろしくない。これは、本来 1.5Ω とするべき Rsc に 3Ωを使ったせいだと思われます。まずは電圧降下への対策。ここででっち上げもう一組の 0.6 Ωを Rsc に使ってみましょう。

電圧の降下は収まりました。Rsc はちょうど合う値がなかったら小さいほうに倒すほうが良いかもしれません。実験はこの後は Rsc = 0.6Ω で進めます。リップルは心なしか大きくなったかもしれません。ここで、220μH のインダクタを 330μH に差し換えたらどうなるでしょうか?

リップルはだいぶん小さくなりました。もう少しノイズを減らせないかな?と、出力にもう一段 220μH の L と 100μF の C を入れてπフィルタを構成してみます。

これは、効いてますね。部品点数が多くなってしまいますが、これぐらいのノイズなら楽器用途で行ける気がします。でもほんの少し電圧降下も見られます。インダクタの内部抵抗にも気を使わないといけないかもしれません。本当に 100mA 使うモジュールはそうはないと思いますけれども。ちなみに負荷を半分の 50mA に減らしたときの出力がこちら。これぐらいになるとノイズは全く問題ないと判断して良いのではないかな?実際にモジュールを組んでみるまではわかりませんけれども。

ここで部品がどれぐらい熱くなるかも確認します。5V 100mA では 消費電力は 0.5W、やや大きめですが負荷にした並列 1/4W 抵抗は少し暖かくなるぐらいで問題ありません。これは想定内。回路内の他の部品はわかる温度上昇はしませんでした。やはりリニアレギュレータを使うより電力損失による発熱はずっと少ないようです。理論上はわかっていたことですけれどもね。実際に目の当たりにすると手品みたいで面白いです。

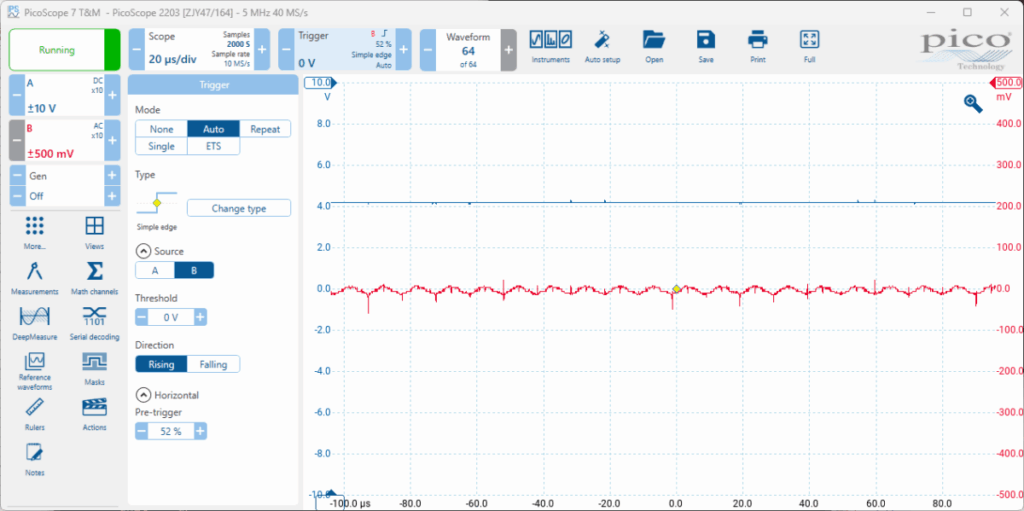

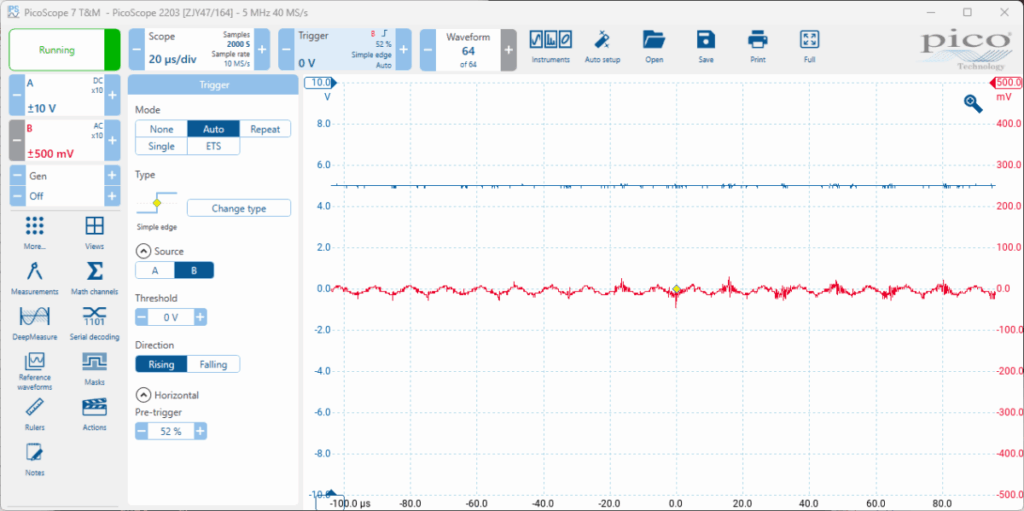

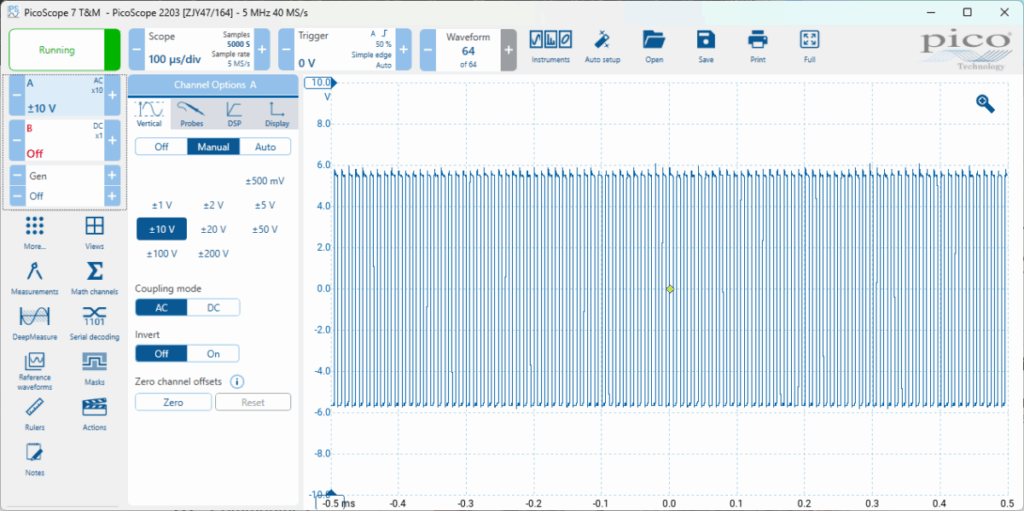

とこで、ふと思いついて、動作原理を考えると負荷がかかるとスイッチングのパタンも変わるのでは?と確認してみました。以下は無負荷時スイッチング出力を AC で観測したもの

以下は負荷 100mA 時スイッチング出力を AC で観測したものです。波形が全然違いました。考えてみれば当たり前で、負荷があるとチャージポンプのエネルギーがどんどん漏れて行くのでチャージ用のスイッチは頻繁に ON にしないといけないわけで、無負荷時の変なスイッチングパタンは極端な例で、スイッチング電源はむしろある程度負荷がかかっている方が安定した状態になるようです。おもしろーい。

今のところの結論

- MC34063 はユーロラック電源の降圧に使えそうだ。少なくとも試してみる価値はある。

- 発熱の点ではリニアレギュレータより断然有利。使うにあたって放熱の配慮はいらない。

- 出力段にもう一段 LC フィルタをつけてπフィルタを構成するとノイズ除去に効果的、ただし部品点数は多くなってしまう。

- 高周波ノイズはほんの少し出力に漏れてくるが高周波なので直接は聞こえない。聞こえる実害が出るかどうかは実際に使ってみないとわからない。(でも多分大丈夫と踏んでいる)

ということで、スイッチングレギュレータではインダクタやら大容量コンデンサやら置くのでモジュールごと個別に降圧するのはコストや大きさ的に要注意ですけれども、リニアレギュレータは安くないし発熱を考えると小さく実装できないので案外と同じような大きさに落ち着くかもしれません。

ところで、なぜこんな検討を?

シンセモジュールにマイクロコントローラを乗せるのは普通のことになってきましたが、その場合 5V もしくは 3.3V の電源が必要になります。電源バスに5Vを用意するのも一つの手ですが実際にやってみたらあまり使い勝手が良くない。できれば基板内で 12V から降圧して電源を得たいです。これはユーロラック界隈ではよくある問題で「リニアレギュレータをかませば一発」というアドバイスをよく見ますが、僕もそう思っていたんですけれども、コントローラ部の消費電流が大きくなってくるとちょっと問題なのでは?と考えるようになってきました。

例えばつい最近製作した Rings クローン 、リニアレギュレータを使い 12V を 3.3V に降圧して最終段のアナログ部以外の全部に供給しています。Rings の説明書によると最大の消費電流は 100mA、文言通りだとリニアレギュレータは 1W 近い電力を損失させているわけです。この損失分は熱になる、ということで Rings 基板、怖いぐらいに熱くなります。ラックの電源の容量はそれほど大きくないのでこれは避けたい無駄ですし、そんなに熱を出したら夏場問題が起きないか心配です。

ちなみに Rings のレギュレータはこんな感じ。邪魔というほどでもありませんけど結構でかいです。そしてこのサイズの銅箔を入れてもかなり熱くなります。多分これ以上小さくするのは無理でしょう。

とリニア電源は無駄無駄言いながら、システムのマスタ電源はリニア式ですし実は「電源はリニア」派なので取り換える予定もなかったりするのが矛盾してはいます。そっちのリニア電源もがっつり熱が出てます。