現在検討中のエンベロープジェネレータは AS3310 という CEM3310 と互換のエンベロープジェネレータ IC を使っています。この IC は、少ない外付け部品でエンベロープジェネレータを構成できる、ADSR のパラメータを電圧制御できる、ばらつきが少ない、と、ポリシンセのエンベロープジェネレータをアナログで作るなら欠かせない部品ではないの?と思う親切仕様です。CEM3310 はかつてはよく使われていた IC で実績もあるし、参照用にと思って購入して組んでみました。詳細は前回の記事を見てください。実際に使ってみると、アタック・ディケイ・リリースの短いところの微妙な調整がとてもやりやすくて使いやすいです。ボリュームで作られているエンベロープジェネレータでは、ここを A や D カーブを使って指数関数っぽくすることが多いですが、この IC では指数回路を使っているのが良いようです。

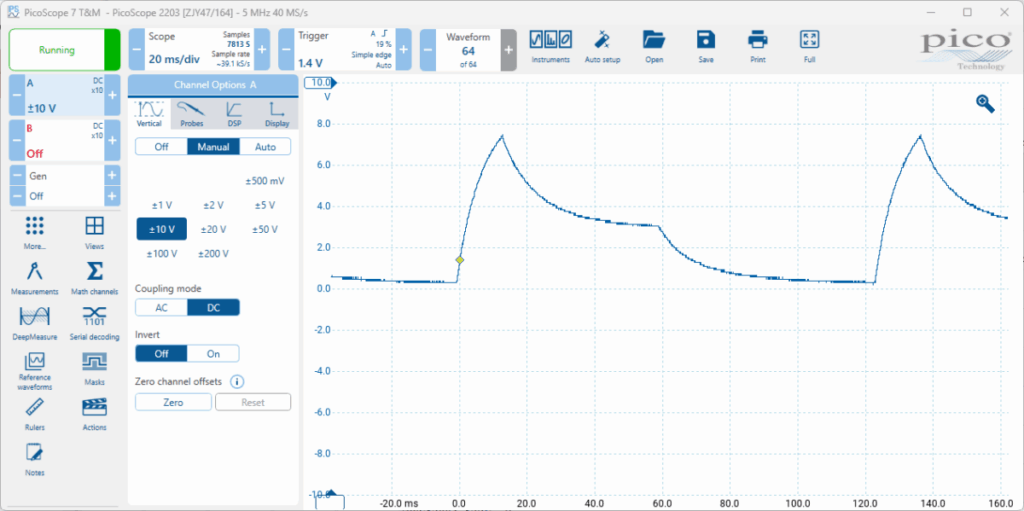

使ってみたところ、聞いた感じの印象は Analog2.0 と結構違います。といっても減衰部分は変わらないのですが、アタックの印象がかなり違います。これが AC3010 を使って典型的な ADSR を描いた曲線と音です。

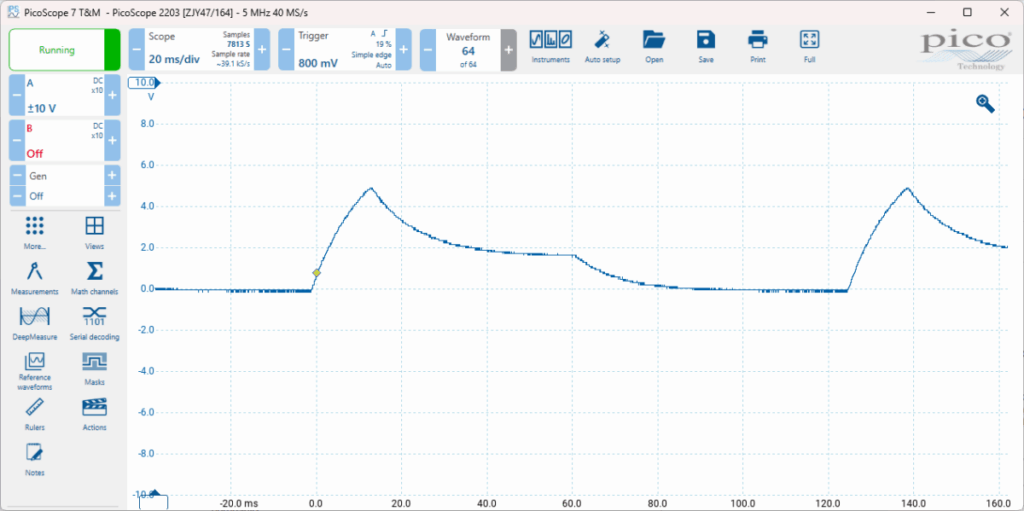

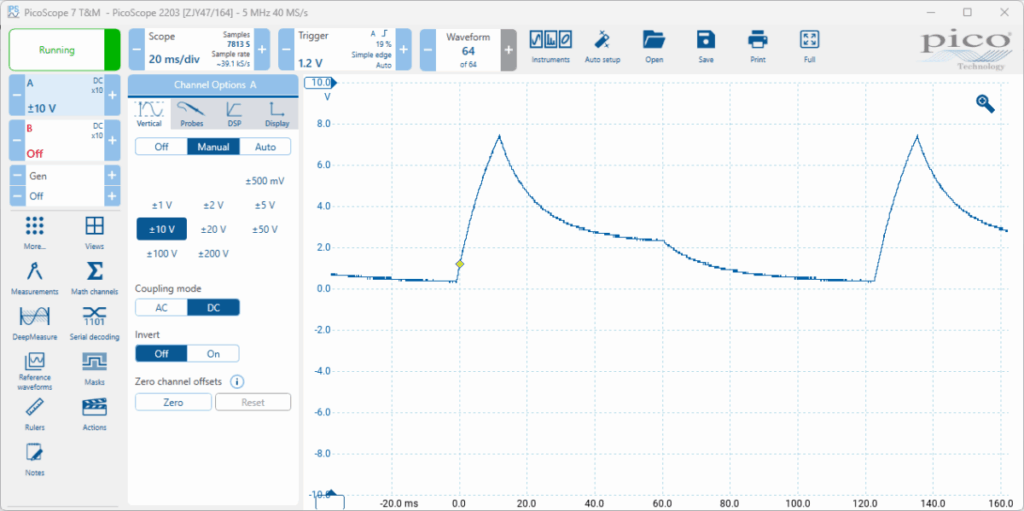

一方で Analog2.0 では、こんな感じです。大体同じアタック時間に設定していますが、立ち上がり方が AC3010 よりも直線的です。音もだいぶん違います。Analog2.0 のエンベロープジェネレータは立ち上がりが硬質で「はじいた」感があります。

これは設計時の意図で、短いアタック時に「はじいた」感をつけたいためにそうしたのです。ただ、極端な方に振りすぎたかな?という反省もあります。

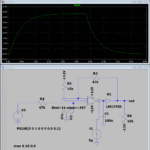

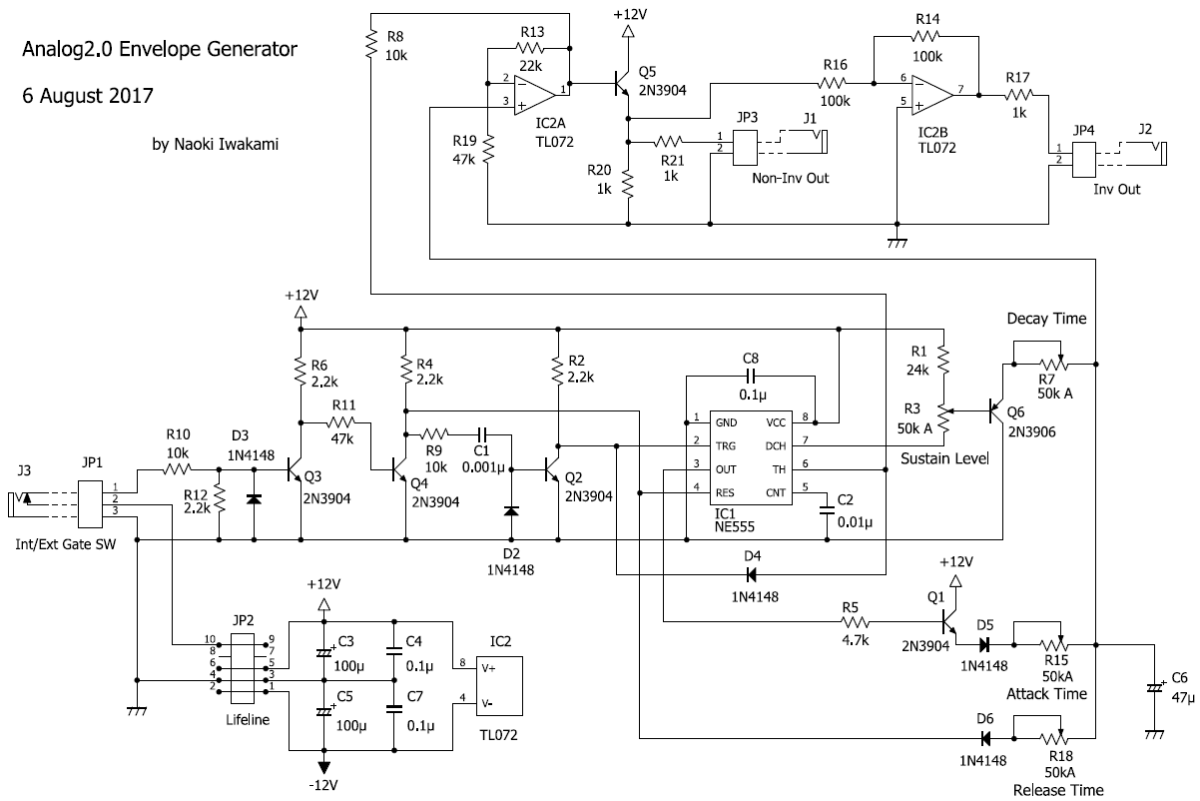

アタックの曲線が違うというのはどういう理屈なのでしょう?以下が Analog2.0 エンベロープジェネレータの回路図です。

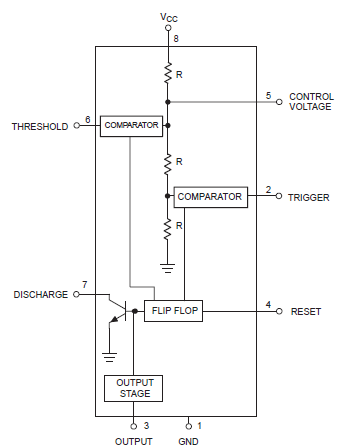

アタックは IC1 NE555 の出力 OUT が立ち上がった時にそこから Q1 を介して充放電用のコンデンサ C6 に充電します。このような仕組みで、アタック時の充電電圧は電源電圧 12V からQ1、D5 からくる電圧降下を差し引いてだいたい 11V ぐらいです。コンデンサに充電された電圧は IC 2A で約 1.5 倍に増幅されてその値が 555 の TH (Threshold) 入力に入り、これが電源の 2/3 つまり 8V を超えると 555 のフリップフロップが OFF 側に反転してディケイの状態に移行します。以下は 555 のブロックダイアグラムです。

出力は充電電圧が 1.5倍に増幅されるので 8V に達するには C6 に約 5.5V の充電をすれば良いわけです。つまり 5.5V の充電をするのに 11V の電圧がかかるわけです。ディケイおよびリリースの曲線は素直にコンデンサの放電による指数関数になりますが、アタックは必要電圧よりも高い電圧をかけないと次の状態に行かず、したがって曲線は指数関数は指数関数ですが指数関数の一部を使うことになります。ここで、充電電圧を変えると曲線の性質が変わります。充電電圧が高いほど曲線は直線に近く、低くすると指数関数に近くなってゆき、5.5V を下回るとアタック状態から次に移行できなくなります。

これに関しては AS/CEM3010 でも Analog2.0 でも同じで、充電には目標値よりも高い電圧をかけているんですけれども、5.5V を充電するために 11V をかける、約2倍、というのはかなり高めです。結果、アタックの曲線が他のエンベロープジェネレータよりも直線的になるわけです。こうすると、アタックの短いときにはじいた感が出るのでこのような設計にしたのですが、代わりに音が全体的に硬質になります。アタックを遅くしても「ふわっ」とした音はなかなか出ません。AS3010 と比べてどちらが良いか、好みではありますが硬い音を出したいときには AS3010 は少し柔らかすぎると感じるし、Analog2.0 は逆に柔らかい音が出しづらいとよく感じます。ここを調整できるのが自由度が高くて良いのかもしれませんが操作系は煩雑になりますね。あとアナログ回路でやる場合にはこういう「ひと手間」を加えると部品点数がじわっと増えるのもしんどいところです。

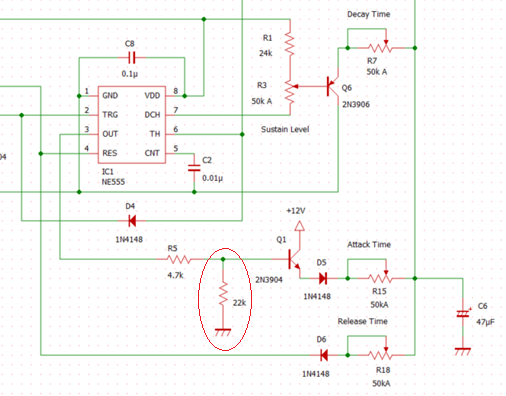

さて、ぼやいてないで立ち上がりをもう少し柔らかくしたい場合どうすれば良いかの解説です。ここまでの説明からわかるように、立ち上がりを柔らかくしたいならアタック時の充電電圧を下げれば良いわけです。具体的には、下図のようにアタック部分を抵抗を介してグラウンドに落とせば良いです。22kΩを入れると約2V ほど落ちます。約 9V で充電といったところです。

抵抗値を小さくするとさらに電圧が落ちます。22kΩの値はいくつかの候補値を試して決めました。AS3010 がすこし立ち上がりが柔らかすぎると感じたのでやや硬めの設定です。でも聞いた感じ、ほとんど違いありません。時々「おや、違うかな?」と思う程度です。

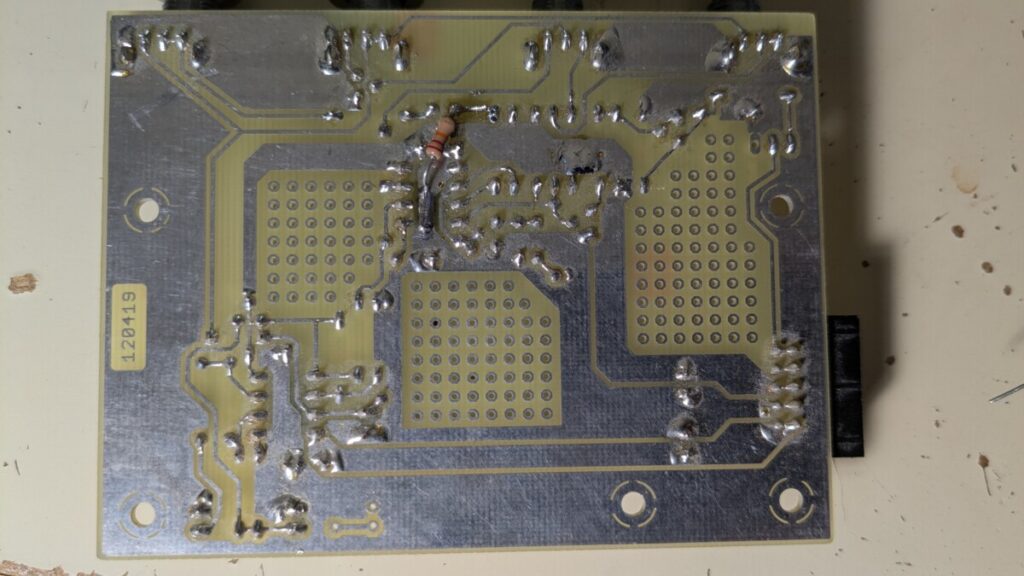

Analog2.0 はこういう改造がやりやすいように、片面基板そして銅箔にはソルダーレジストが塗ってありません。なので作業は簡単、裏面に 22kΩ の抵抗をぱちっとはんだ付けして終わりです。

立ち上がりの曲線をオシロスコープで見てみても大体同じような感じになりました。音も立ち上がりがすこし柔らかくなりました。立ち上がりのバキっとした鋭さはなくなりましたが、全体的にはこうしたほうが立ち上がりが扱いやすく、初めからこれぐらいの設計にしておいたほうが良かったかな、と思いました。