リムショット回路の製作は完了、予定に従って次はハイハットの製作です。初挑戦の PCM 音源、ここが製作の一つのヤマだと考えています。また作るのを楽しみにしていた音源でもあり、ずんずん製作を進めたいところですが、残念ながら休暇も最終日、本日中には終わりそうにもないのでここまでの作業と調べたことを記録に残します。

まずは回路図から。ところで、作っているうちに以前 analog さんに「回路図をネットに上げないでくださいね」と言われたことがあるような気がしてきたので、これからは、オリジナルの回路図を載せて、クローンでは変更されている部分について文章で説明することにします。もう上げてしまった分は、順次差し替えてゆこうと思います。

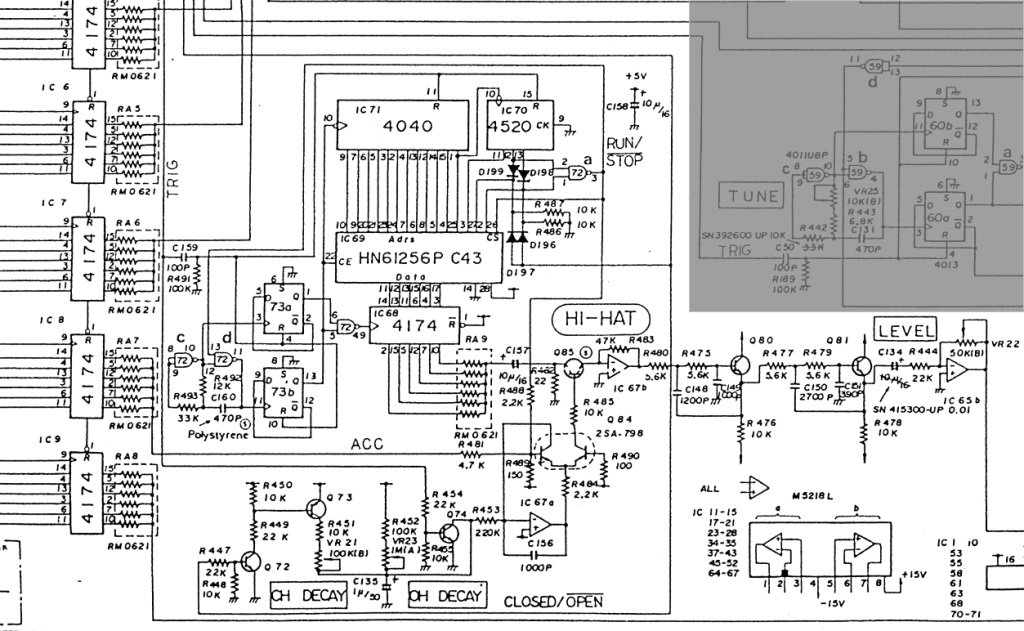

ということでこちらがオリジナルのハイハット回路図です。入力は三つ、TRIG と書かれた線から入ってくるトリガ信号、CLOSED/OPEN と書かれた線から入ってくるハイハットのオープン・クローズド選択信号、それから IC 8 を介して入ってくるレベル信号です。クローンでも同様の入力ですが、レベル信号は、IC 8 のような D/A コンバータではなくて PWM が使われています。もう一つの違いは、ハイハット音源の D/A コンバータ回路周りです。4174 のフリップ・フロップから先は同じですが、IC 69 の ROM はマイクロプロセッサの中、IC 70 – 73 で構成している ROM のドライバ回路もなく、マイクロプロセッサのソフトウェアで実装する必要があります。

あともう一点クローンで違っている点は、ハイハットの音の高さが可変なこと。オリジナルの回路図を眺めていてあれっと思ったのですが、D/A コンバータのクロック発生回路に何も調整機能がないのでピッチは固定、されているよね?と思ってパネルも確認したらやっぱり固定でした。これは良い機能拡張な気がします。実装がちょっと難しそうですけれども

ハイハット製作はハードウェアだけではなくソフトウェアで主要な部分を組む必要があります。もともとのファームウェアが使えないのでちょっと悩ましいところです。まずはあまり考えなくても作れるハードウェア部分を組んでしまうことにします。

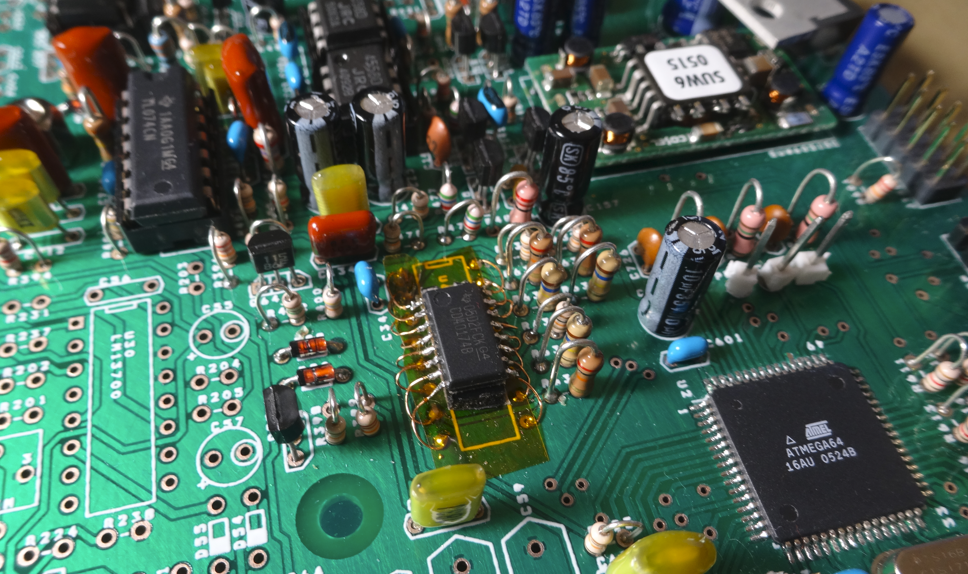

さてここでまた失態の後始末。D/A コンバータを構成するのに必須のフリップフロップ IC、クローンでは 4174 でなく40174 ですけれどもとにかくそれを誤って SMD パッケージのものを購入してしまいました。909 クローンの部品はマイクロプロセッサ以外すべてスルーホールで IC は DIP パッケージです。部品の調達はすべて通販でしないといけない現状、こういった部品の買い間違いは本当に痛いです。「買い間違ったからちょっとアキハバラいってくる」というわけにもゆかず(以前はちょっと Jameco 行ってくるができたんですけどコロナのせいで今は駄目です)、駄目だったらあきらめて再発注、他の部分を先に作ることにして強引に載せることにしました。買ったのは SOIC パッケージで、困ったことに足幅が DIP パッケージにかぶってしまいます。仕方がないので ABS プラスチックの下駄をはかせてチップを浮かせてから UEW 線でつなぎました。ABS は別に最適というわけでなく、むしろ接着強度が稼げないのでよくないのですが手元にあって手っ取り早く加工できる樹脂がこれだけだったので。

なんだか危なっかしいし虫っぽくてきもいですけど何とか動きそうです。長くは持たないような気がするので後で DIP のものを調達して差し替えるかもしれません。

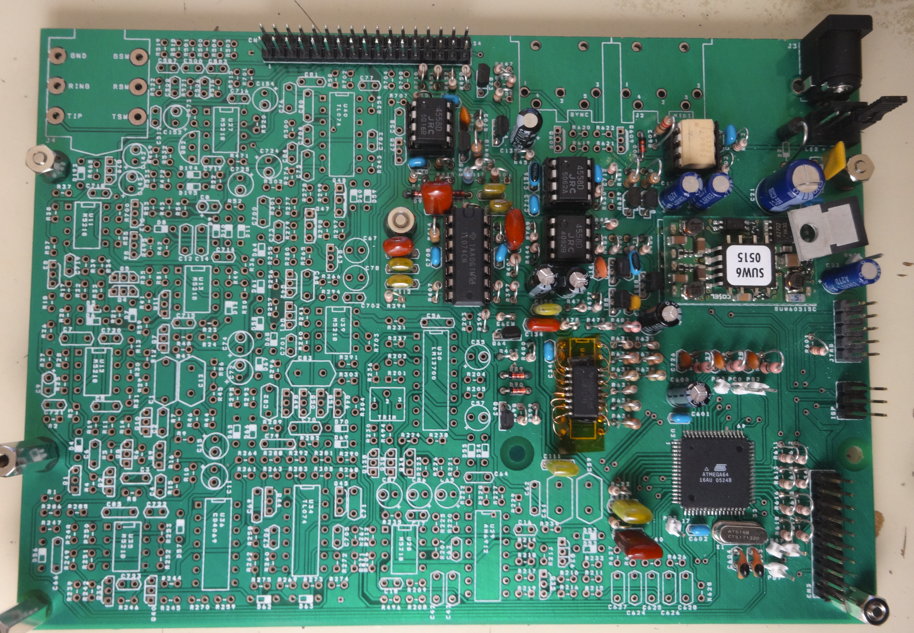

こちらがハイハット部品が全部乗ったメイン基板です。まだスカスカです。先は長い

さて、ハードウェアを組んだら次はソフトウェアです。まずは PCM 音源を介して音が出るようにしないといけません。TR-909 の PCM 音源は、いくつか解説記事が見つかり大変参考になりました。以下が参考にした記事です。

http://www.colinfraser.com/tr909/my909.htm

http://hardware.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/339483x434877d/rewrite/raf909/hihatand.htm

一個目の記事では、PCM の ROM のデータも .wav 形式で公開されていて、これは非常に助けになります。実機を持っていないので、持っていても読み取りは厄介だと思いますが、とにかく手元に PCM データがなく、色々探し回ったけれども、これが唯一見つかったデータでした。あとはクローンのもともとのファームウェアを解析する方法も可能性としてありますが、見つかってもデータが壊れている可能性もあって、修復の手間を考えるとできれば避けたかったのです。

これらの記事と、あと TR-909 のサービスマニュアルにも有益な動作説明があって、大枠で以下のことがわかりました。

- PCM は 6 bit サンプリング、サンプリング周波数は約 30kHz

- 音源の波形にはノイズリダクションが施してあってそのまま再生しても正しいハイハット音にならない

- PCM の後段に VCA がつながれていて、この VCA を使ってエンベロープジェネレータで振幅を整えると正しい音になる

- ハイハット音源はオープンとクローズドで共通、同時に出すことはできない

- サンリング音源はオープンとクローズドで別。同じ ROM に書き込まれているがオープンとクローズドで読み取り開始のアドレスが違う

- エンベロープジェネレータもオープンとクローズドで切り替わる

ディジタル機器が高くて遅かった時代の設計です。よく考えられているなと思います。analog さんのクローンの設計でも面白いなーと思うことが多いですけれども、オリジナルの設計もすごいなあやはり。80年代から90年代にかけての機器はこういうディジタル・アナログ混合の設計がよくあって、アツいな、と思います。今でもアツい設計はあるはずだと思いますが、ソフトウェアの中に隠れてしまって見えないです。

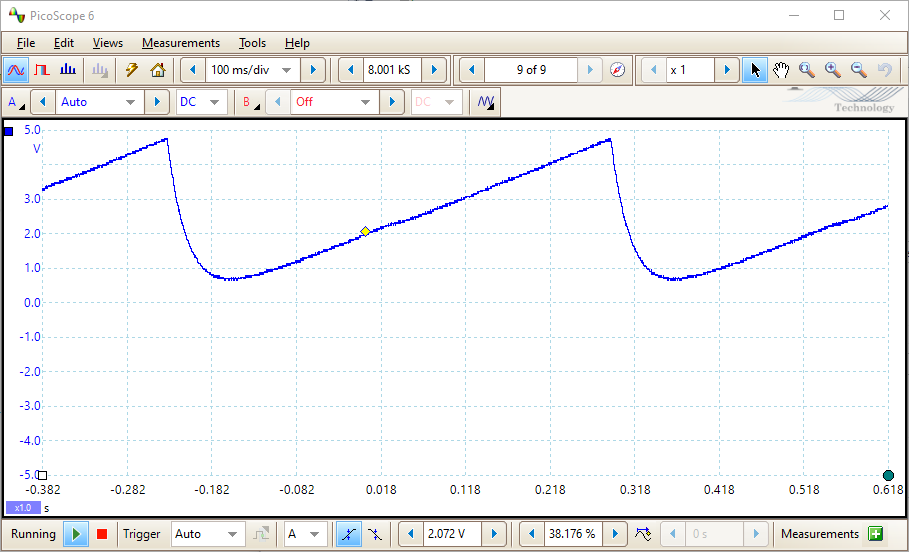

休暇中の製作は時間切れに近づいてきたので取り急ぎ、PCM 出力をする土台のプログラムを組み、テストのためノコギリ波を発生させてみました。D/A コンバータの出力にオシロスコープを当てて、波形を確認しましたが、いいみたいです。立下りの波形が大きくなまっているのはおそらく直結している後段の VCA の入力インピーダンスが極端に低いからだと思われるのであまり心配していません。