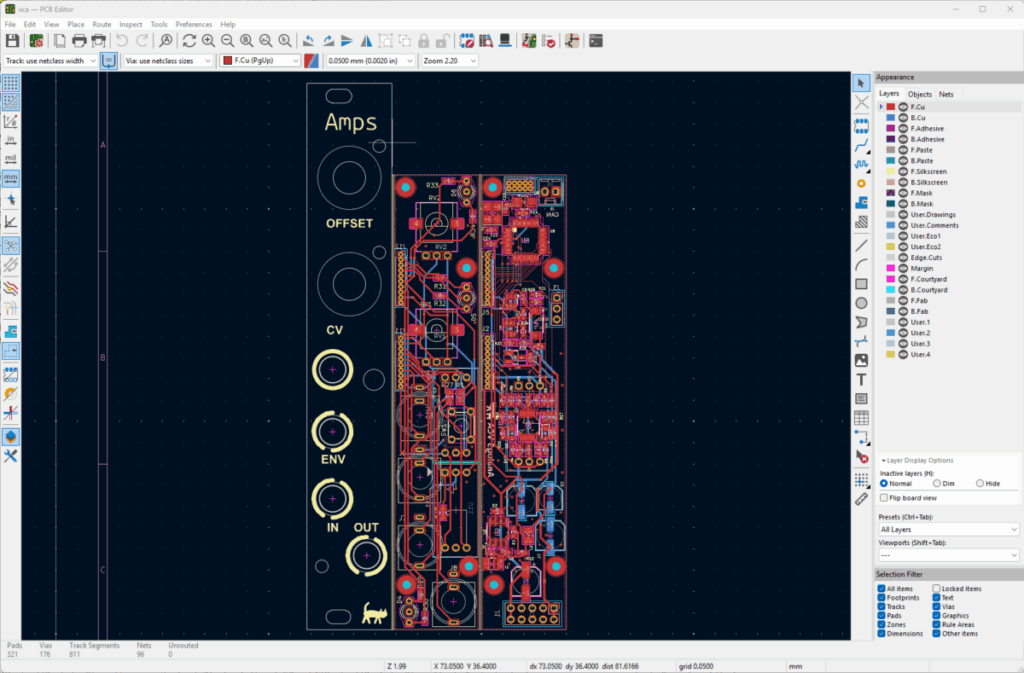

近頃は開発のリズムとして、月一ぐらいの頻度で基板を設計発注していますが、送料を節約するために一度に複数種類の基板の注文を出しています。次回はまずは VCA、無理して小さめに収めようと頑張ってかなり時間がかかりました。

この VCA には2ボイス収まっていてさらにマイクロコントローラも載せるので、4HP に収めるには二階建てにしないととても無理、二階建ては製作コストも設計時間もかかります。まだまだ設計上の試行錯誤中なのでどのみち作り直すかもしれない、ということで小型化のためにいらない時間を使ってしまったかもしれません。

毎度基板の設計にはとても時間がかかっています。パネルの見た目は問題ないか、裏の基板がラックと干渉しないか、基板からはみ出る部品はないか、さらに二階建ての時には基板同士の干渉がないか、さらにさらに部品の手配はできているか、誤発注はないかなど、確認することが山のようにあります。その上今回は一回目の設計では配線の取り回しが悪かったので一度ルートを引いてからもう一度部品配置を変えてやり直しました。果てしなかったです。

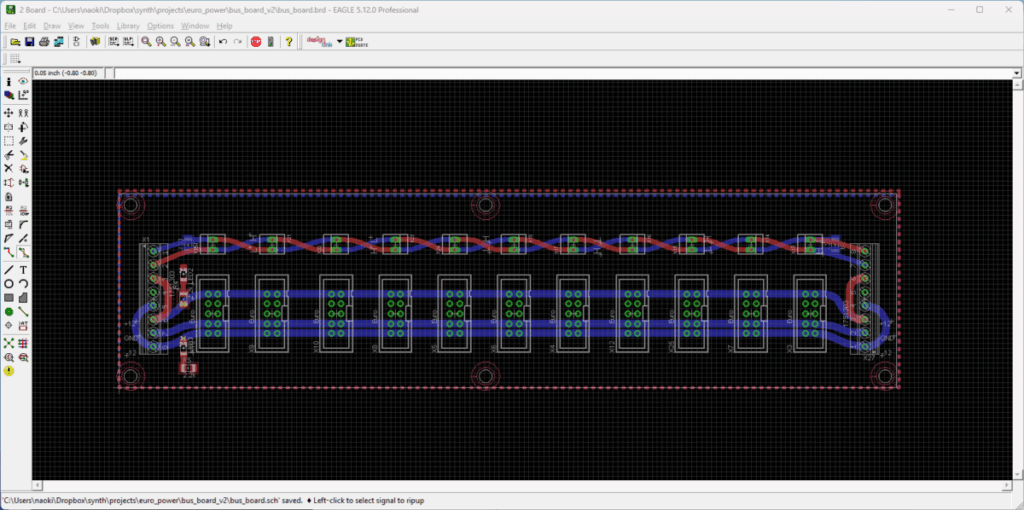

二つ目の基板は共通バスです。共通バスはモジュラーシステムを作るならどうしても最初に作る必要がありますが Analog3 がどんな形になるかまだ全然はっきりしていなかった時期に設計したので設計に迷いがたくさん入っていました。例えば電源バスは Doepfer 互換にするか独自規格にするか、5V 電源を含めるか、CV とゲート信号を共通バスに流すか、など。ここまで試作してきてこういった迷いに答えが出てきました。舵切りは早い方が良いので新しい設計のバスを作って差し換えてゆきます。

結局電源は Doepfer 互換の 10ピンバスを使うことにしました。5V 電源は含めない。マイクロプロセッサ用の電源は各基板で降圧します。無駄ですし小さく作るには不利ですけれども融通が利きやすい。今組んでいるモジュールがデュオフォニックで、すでに4音ポリフォニックも視野に入れていて、何チャネル分の信号を乗せたらよいかはっきりしないので後日別途検討することにしてアナログ信号はバスには載せないことにしました。

ということで、共通バスはかなり単純な設計になりました。が、これでもやはり確認事項は山のようにあって設計には非常に時間がかかっています。でももう一息で発注できるところまで行きそうです。

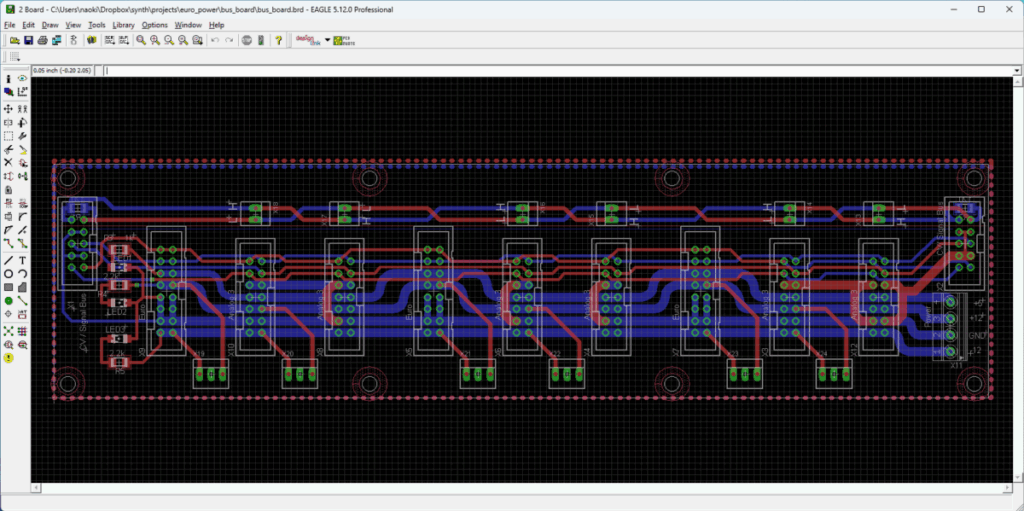

ちなみに前の版の電源バスはこちら。これと比べると新しい版はだいぶんすっきりしたと思います。でも下のバスももうしばらく使う必要があって、当分は併用で運用、そのための設計も新基板に含める必要があってややこしかったです。