VCA ユニットの基板が届いたので一足先に届いていたが放置していた部品の検品をする必要があることもあり、ソフトウェアはいったん中断して基板作業に移行しました。一人開発だと誰にも気兼ねなくて自由な反面、平行作業は一切できないのがつらいところです。

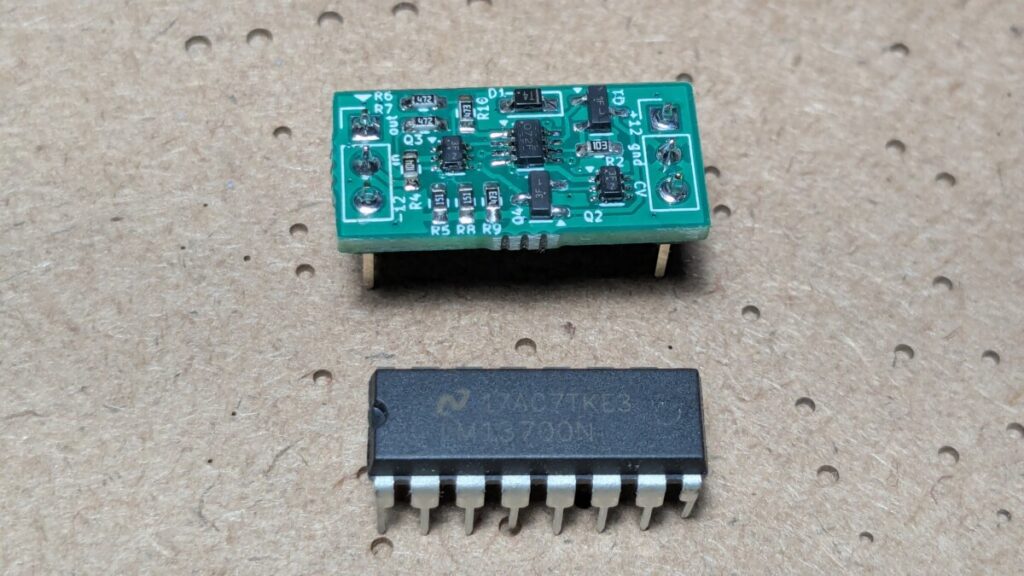

組みあがった VCA はこんな感じです。対比として OTA の LM13700 を置いてみました。DIP と比べるところがこずるい。でも LM13700 は二回路入ってますがどうせ周辺回路が必要だし、VCA 的には使えないピンもあるし、たいして小さく作れないと思います。このユニットは1回路ですけれども、組み立ててみた印象では、ルーティングさえできればもう少し小さくてもいけそうです。ただ、裏面に部品が乗っていて地味に邪魔なので小さくするより裏面の部品を表に持ってきたいです。

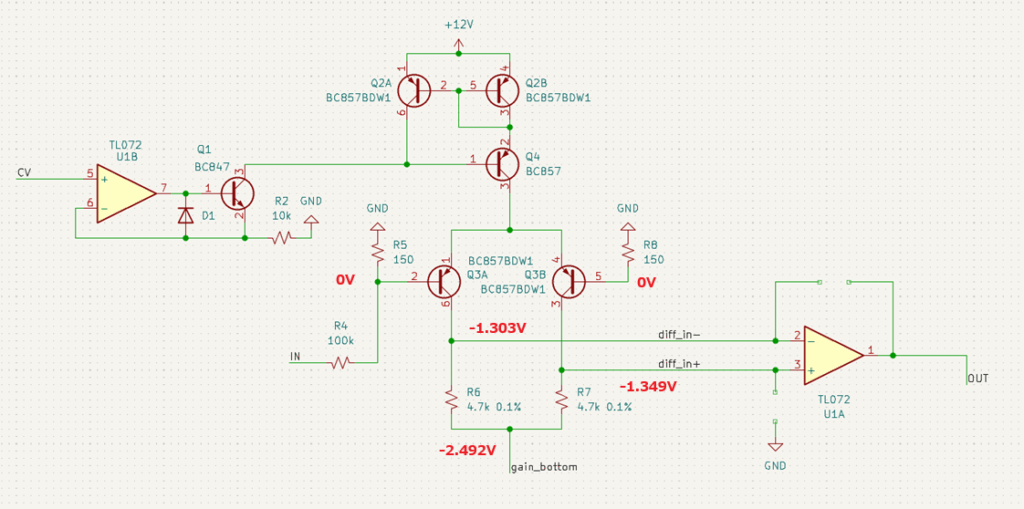

回路はこんな風です。プロジェクトのリソースは Github で公開しています。

この VCA 回路は単純ですけれども難しいのが無調整なところです。ブレッドボード上での試作では、調整なしでも CV 漏れも出ず良好だったのですけれども、基板に組むときには部品も違うし、-2.5V の基準電圧まわりの回路は試作時には手持ちに使える部品がなくぶっつけ本番です。きちんと性能が出るか、そもそも動くのか、いつもながら電源を入れるまでは不安でいっぱいです。

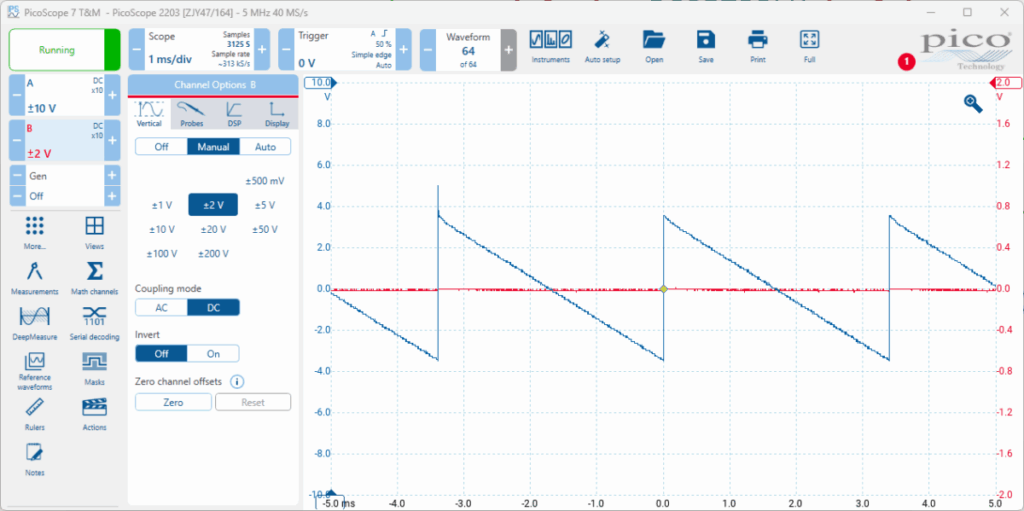

まずは4ユニットを組んでみました。CV の直線性はきちんと出ているようです。入力の歪みも見てみたいところですが、その前に、最大の懸念の CV 漏れがあるかを確認することにしました。やり方は、入力 0V にして CV を -4V から 4V まで振ってみることです。

やってみたところ、性能はまちまちで、一番良好なものは CV 漏れはほぼ見られずでした。音はまだ聞いていませんけれども。下の観測波形は、一番良好だったもので、青線が入力 CV で赤線が出力です。出力側はレンジが違うのに注意。

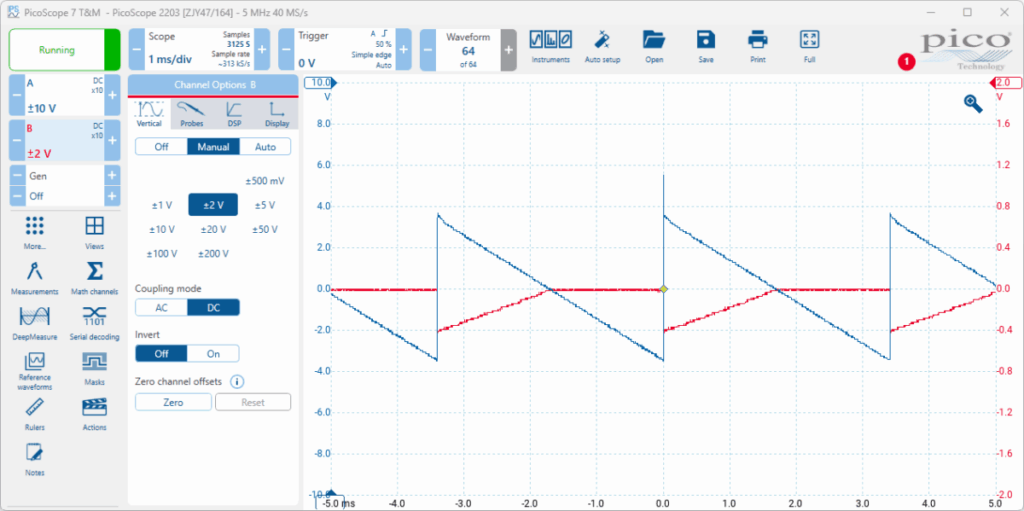

こちらが悪いモジュールの例。最悪のモジュールはさらに悪いですがどこか回路不良の懸念もあったため、このモジュールを使って何が問題なのか調査することにしました。

定量的な測定が必要なので入力は 0V のまま CV を直流 5V にして、オシロスコープの代わりにテスターで出力を測ってみました。-0.54V、オシロスコープでの観測からもそれぐらいの値が予想されます。

VCA ユニットは、CV のアッテネータとしても使うつもりで、その用途では入力と CV をひっくり返して、入力 CV は CV 入力に、制御は信号側で行う方が良いのではないかと考え始めています。その用途ですとソフトウェア的にアンバランスの調整ができるので無調整に厳密にこだわる必要はないのですけれども、CV はマイナス電位側には効かないので音を通す場合その手が使えません。そしてこの CV 漏れの量ではおそらく使い物になりません。これまでの試作で調整は効くことがわかっているので最悪調整機能を導入すれば解決しますが、できれば最初に目指した通り無調整で頑張りたいところ。なんにしても CV 漏れの原因を知っておいた方がよさそうです。

そういうわけで本日の作業は大半が回路図を睨みながら首をかしげることに終始、大変疲れました。

基本構成は差動増幅器なので、0V 入力で出力が 0 にならないということはどこかでアンバランスが発生しているということ。このアンバランスがどこから来ているのかを見つける方針で作業します。出力に CV が漏れてきているのはわかっているので出力から順に辿ってゆくことにしました。まずは出力のオペアンプから。無駄とはわかりつつオペアンプの入力のところ、回路図でいうと diff_in- と diff_in+ の電位差を測ってみたところ、ほとんどゼロ。まあ TL072H ですし今どきのオペアンプにこんなちょろい問題は出ないでしょう。ということで、オペアンプより前段に問題があるはず。オペアンプの影響をとっぱずすために周辺の抵抗を外してしまいました。そしてあちこちの電位を測定します。こんな感じ

電位差 -0.05V です。Q3A と Q3B は定電流源ですからインピーダンスは非常に大きく、そのため 作動増幅器のゲインの計算に含める必要はなく、ゲインはちょうど 10 倍です。ということで この -0.05V の差が増幅されて -0.5V の出力が出ているということになります。ここまでは理屈に合いました。この電位差は差動増幅器初段に流れる電流の違いか抵抗の誤差かが原因のはず。電流が同じとすると抵抗の誤差は計算すると 4% ほど。抵抗は 0.1% 誤差のものを使っていて実測もそうでしたのでこれは大きすぎます。電位差は抵抗由来ではなく電流由来ということになります。

しかし、Q3A Q3B コレクタから遡るともう回路図から見て取れる電位差はありません。これは Q3A と Q3B の特性のばらつきが原因か?と思うのですが、Q3A と Q3B を入れ替えてみても電圧が変わりません。思えば、ブレッドボード上の試作の時からVCA にアンバランスが出るときは、必ず出力が負の電圧なのでした。トランジスタの特性のばらつきが原因なら正負まちまちになるはずで不自然です。回路上に何かがあるはずなのですが全然思いつかず。

ちなみに R4 を取り外しても結果は全く変わりません。R5、R8 の抵抗値を大幅に変えてもやはり影響ありません。

オペアンプの影響がないと言い切るため基板を一枚つぶして diff_in- と diff_in+ の線を切ってしまいその基板に部品を乗せ換えたところで本日の作業は終了。この謎のアンバランスの原因を突き止められる日は来るのでしょうか。